目录

快速导航-

关注 | 深耕科研沃土 矢志弘农爱国

关注 | 深耕科研沃土 矢志弘农爱国

-

关注 | 麦田守望者

关注 | 麦田守望者

-

关注 | “候鸟”育种人

关注 | “候鸟”育种人

-

关注 | 把土鸡变成“金凤凰”

关注 | 把土鸡变成“金凤凰”

-

关注 | 让花生成为“金豆子”

关注 | 让花生成为“金豆子”

-

关注 | 甲醛克星 健康卫士

关注 | 甲醛克星 健康卫士

-

农业经济 | 小农户何以衔接大市场?

农业经济 | 小农户何以衔接大市场?

-

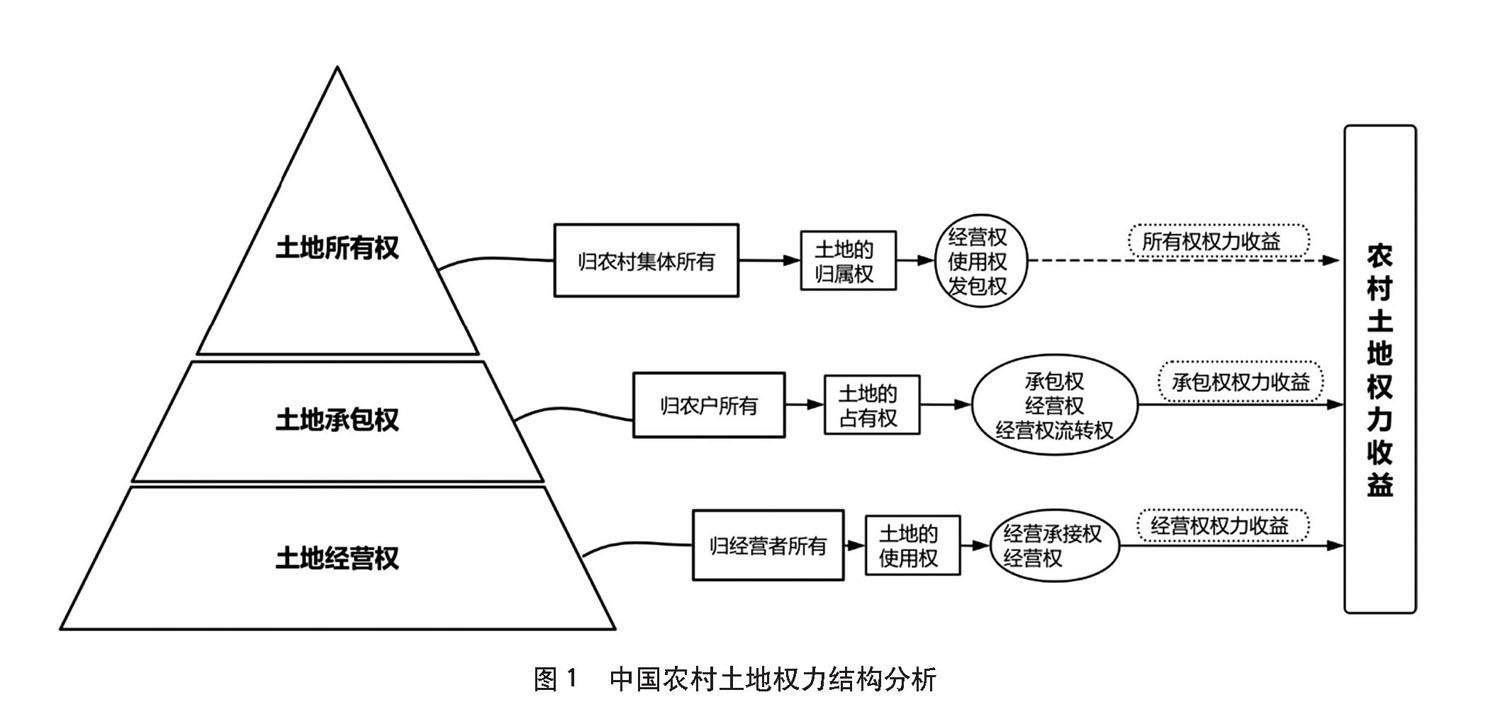

农业经济 | 农村土地流转过程中权利主体权力界定和权利关系研究

农业经济 | 农村土地流转过程中权利主体权力界定和权利关系研究

-

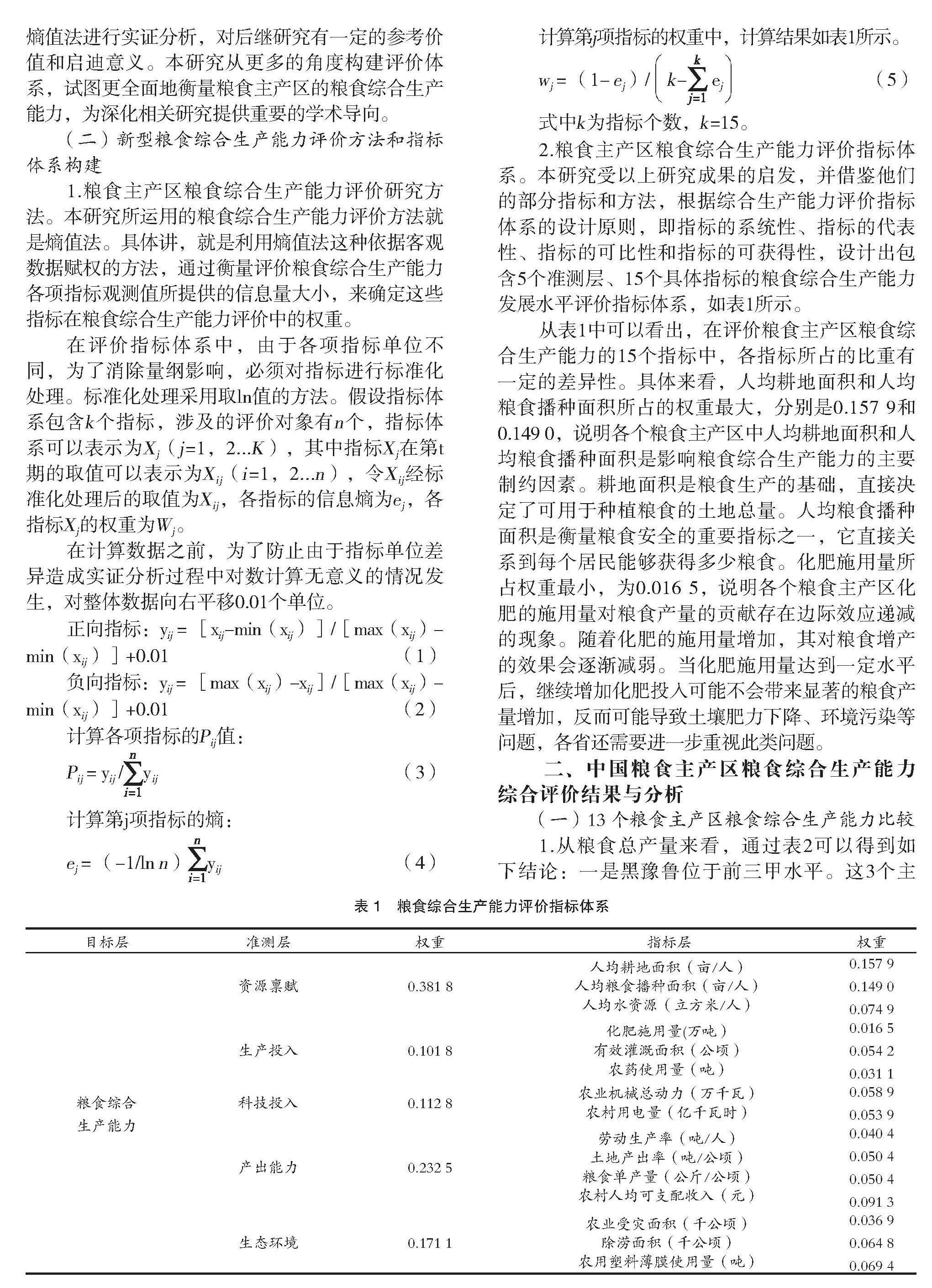

农业经济 | 中国粮食综合生产能力评价及提升对策

农业经济 | 中国粮食综合生产能力评价及提升对策

-

农业经济 | 加快河南农业科技示范推广的调查与思考

农业经济 | 加快河南农业科技示范推广的调查与思考

-

农业经济 | 进一步推进农业产业化发展的路径探索

农业经济 | 进一步推进农业产业化发展的路径探索

-

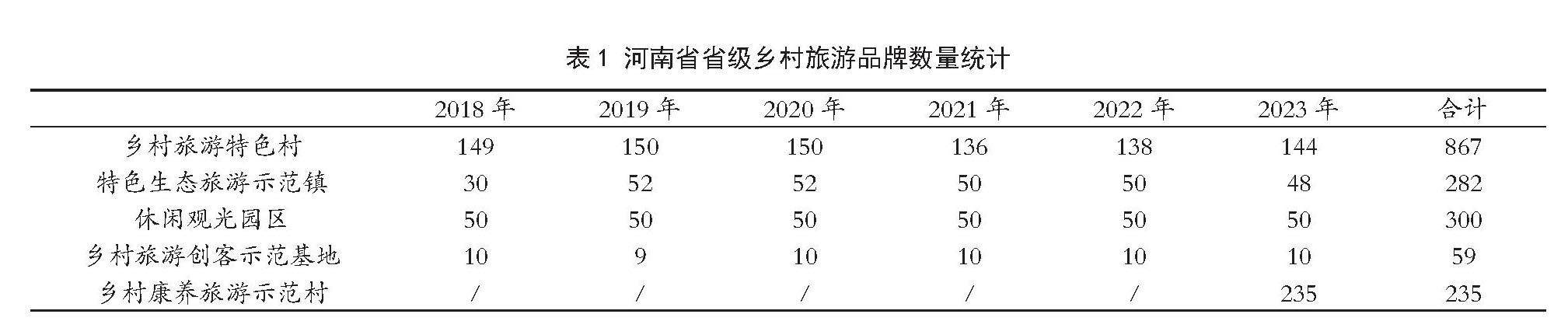

农业经济 | 河南省乡村旅游地空间分布与优化策略

农业经济 | 河南省乡村旅游地空间分布与优化策略

-

农业经济 | 乡村旅游高质量发展路径探析

农业经济 | 乡村旅游高质量发展路径探析

-

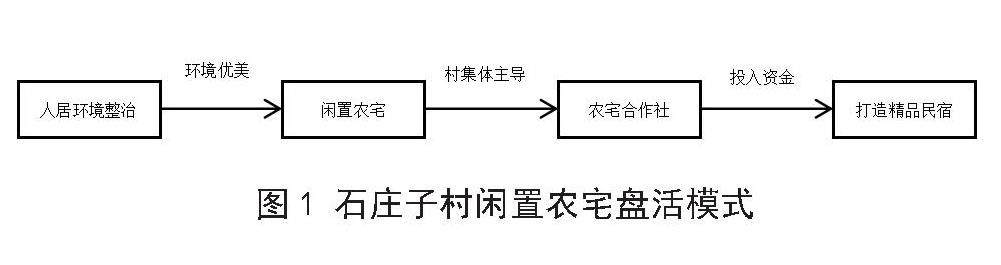

农业经济 | 盘活用好农村闲置宅基地的若干思考

农业经济 | 盘活用好农村闲置宅基地的若干思考

-

农业经济 | 日本乡村产业振兴的经验与启示

农业经济 | 日本乡村产业振兴的经验与启示

-

农业经济 | 推进城乡融合发展的思考与建议

农业经济 | 推进城乡融合发展的思考与建议

-

农业经济 | 乡村农文旅融合发展的若干思考

农业经济 | 乡村农文旅融合发展的若干思考

-

农业经济 | 大健康背景下山药资源的开发与利用

农业经济 | 大健康背景下山药资源的开发与利用

-

农业经济 | 推动特色山地农业提质增效的思考

农业经济 | 推动特色山地农业提质增效的思考

-

农业经济 | 数智时代河南种业企业发展策略探索

农业经济 | 数智时代河南种业企业发展策略探索

-

农业经济 | 数字技术赋能乡村振兴路径探索

农业经济 | 数字技术赋能乡村振兴路径探索

-

乡村治理 | 农村宅基地“三权分置”改革的实现路径

乡村治理 | 农村宅基地“三权分置”改革的实现路径

-

乡村治理 | 构建乡村治理共同体的路径探索

乡村治理 | 构建乡村治理共同体的路径探索

-

乡村治理 | 新时代农村精准普法的若干思考

乡村治理 | 新时代农村精准普法的若干思考

-

生态文明 | 宜居宜业和美乡村建设的“兰考实践”

生态文明 | 宜居宜业和美乡村建设的“兰考实践”

-

社会民生 | 家庭医生嵌入农村养老服务体系的思考

社会民生 | 家庭医生嵌入农村养老服务体系的思考

-

社会民生 | 新时代农业高校文化育人研究

社会民生 | 新时代农业高校文化育人研究

-

社会民生 | “大思政课”赋能乡村振兴的思考

社会民生 | “大思政课”赋能乡村振兴的思考

-

社会民生 | 农林类高职院校实施美育浸润行动的实践探索

社会民生 | 农林类高职院校实施美育浸润行动的实践探索

-

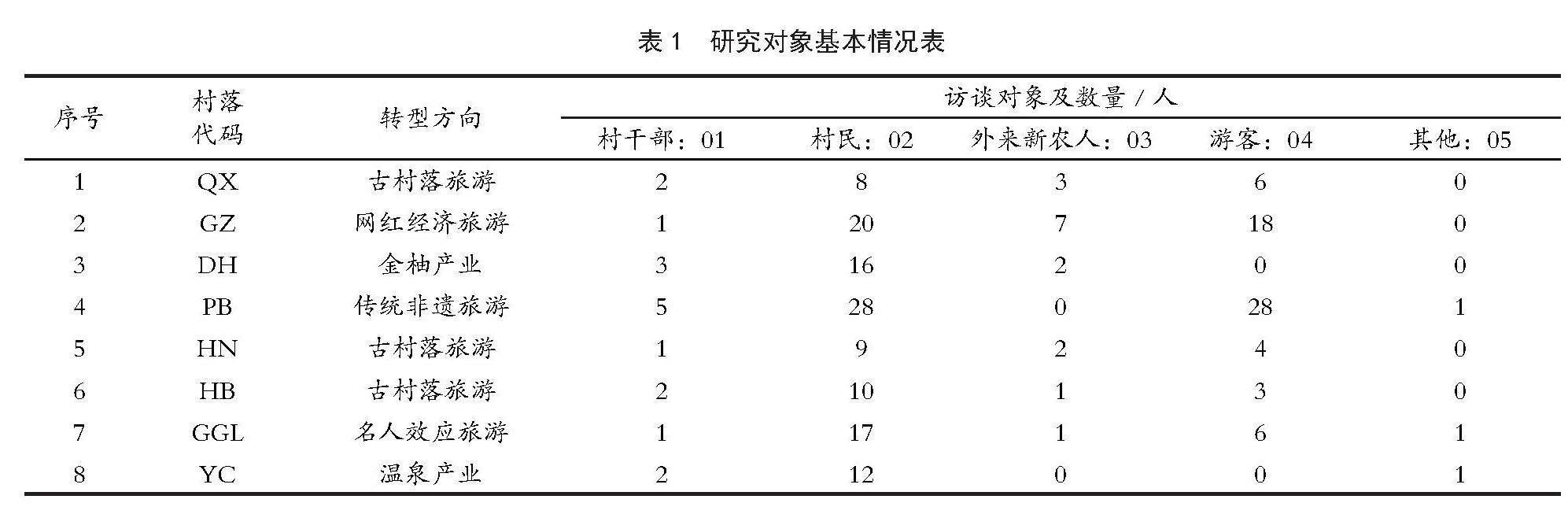

乡土中国 | 传统村落转型中集体记忆的唤醒和维系

乡土中国 | 传统村落转型中集体记忆的唤醒和维系

-

乡土中国 | 乡村文化自信的形成逻辑与治理体系重构

乡土中国 | 乡村文化自信的形成逻辑与治理体系重构

-

乡土中国 | 农耕纪实类节目的重要价值

乡土中国 | 农耕纪实类节目的重要价值

-

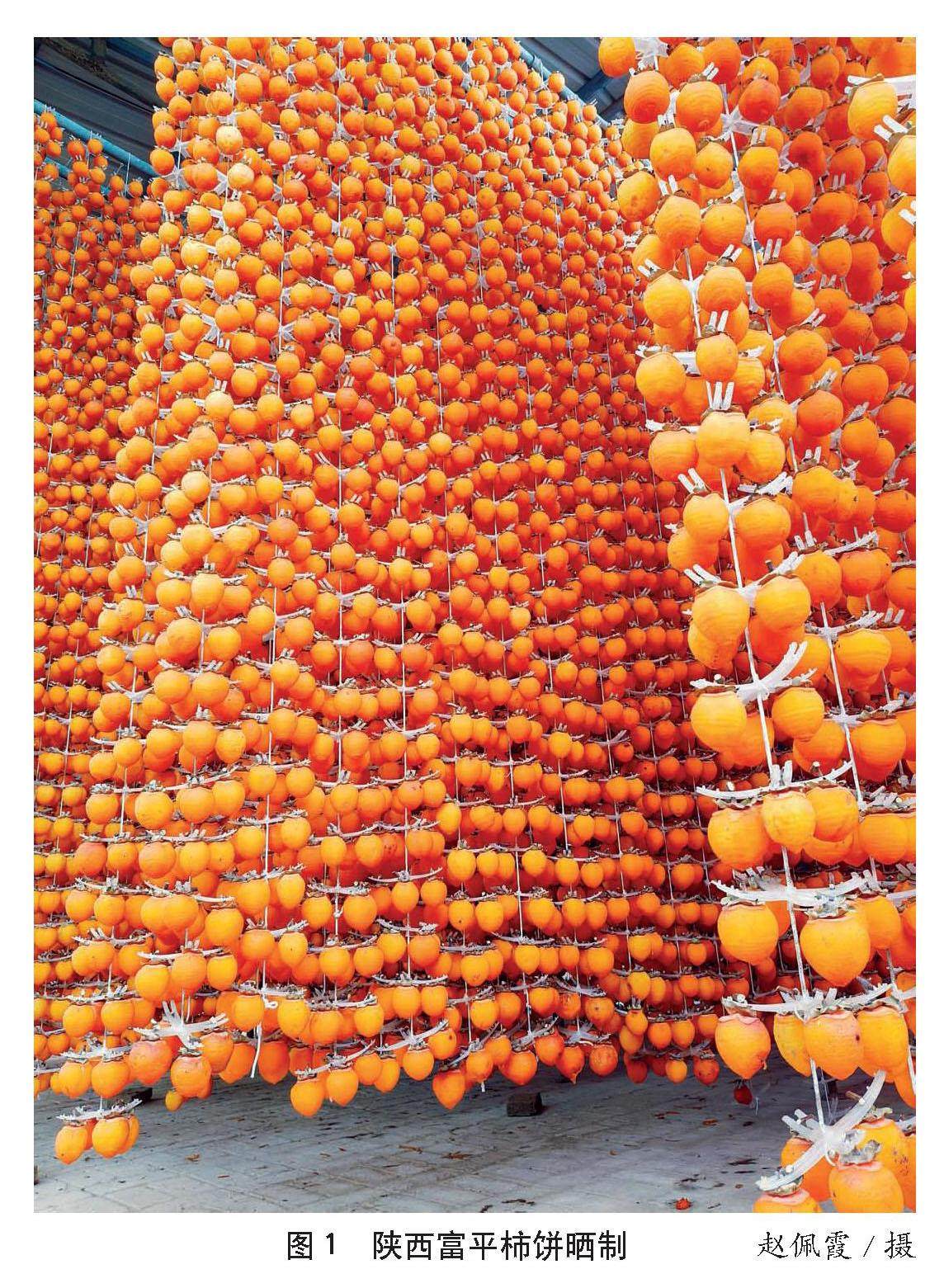

乡土中国 | 年年岁岁柿柿红 长长久久如意果

乡土中国 | 年年岁岁柿柿红 长长久久如意果

-

农业品牌 | 邓州红薯

农业品牌 | 邓州红薯

-

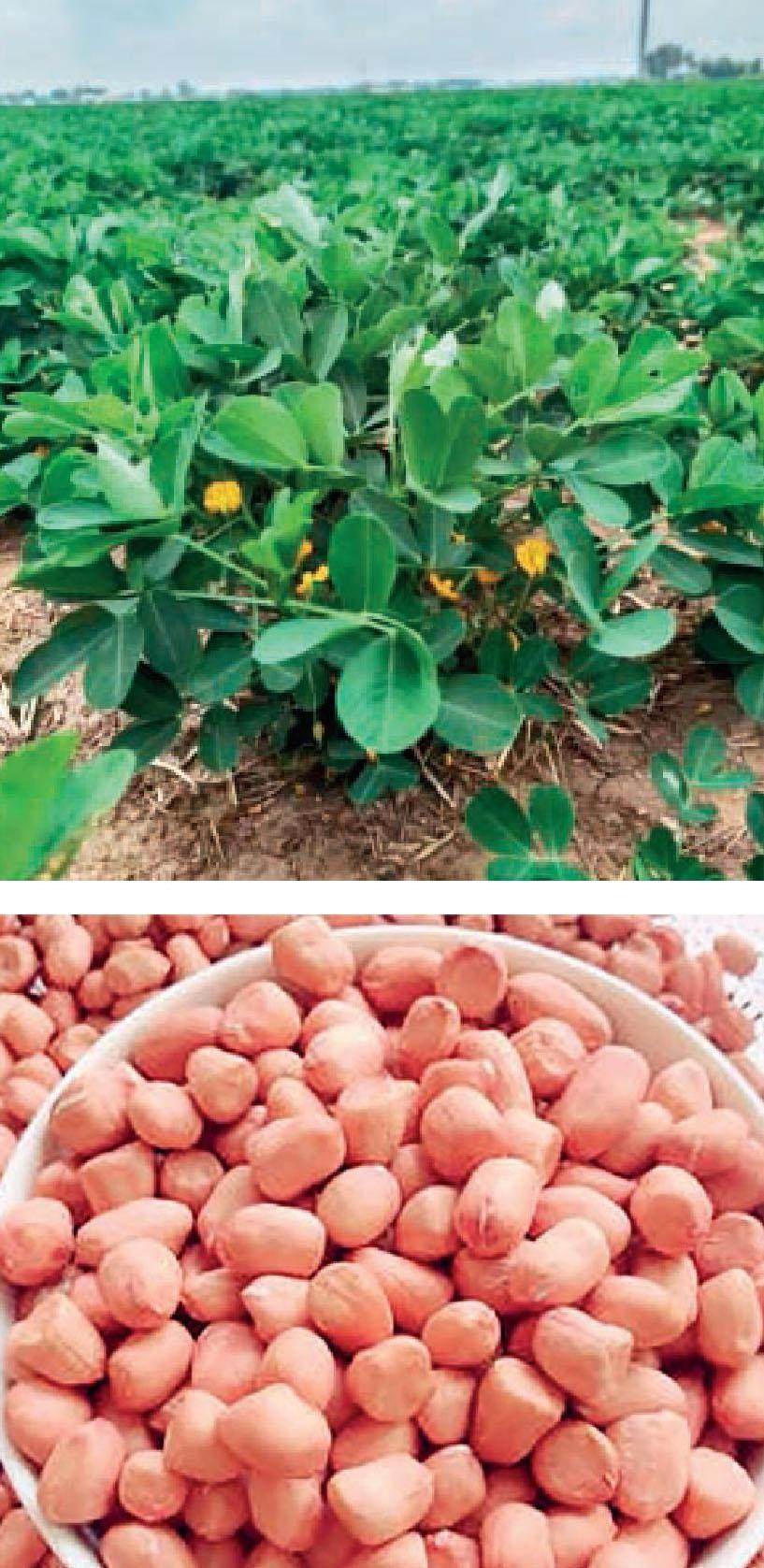

农业品牌 | 丁营花生

农业品牌 | 丁营花生

登录

登录