目录

快速导航-

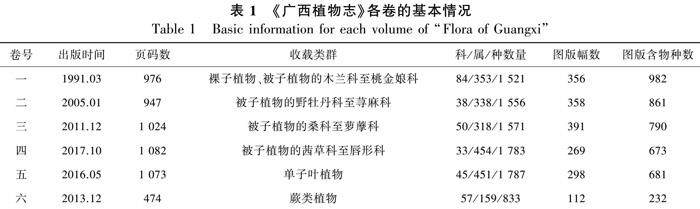

综述 | 《广西植物志》的编研历程

综述 | 《广西植物志》的编研历程

-

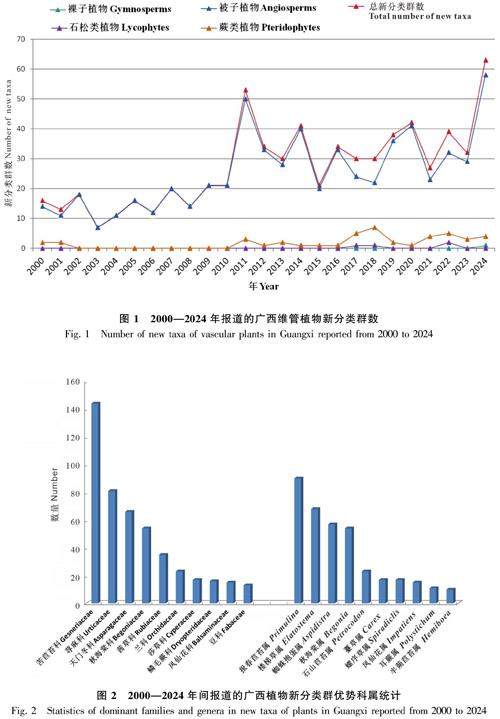

综述 | 广西维管植物新分类群概况

综述 | 广西维管植物新分类群概况

-

综述 | 关于我国植物迁地保护的思考

综述 | 关于我国植物迁地保护的思考

-

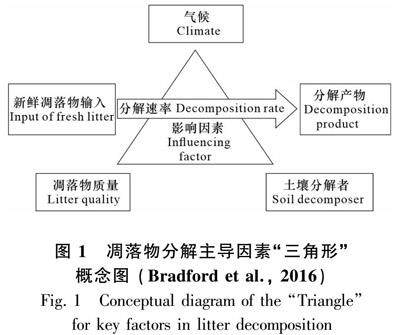

综述 | 森林凋落物分解速率的影响因素研究进展

综述 | 森林凋落物分解速率的影响因素研究进展

-

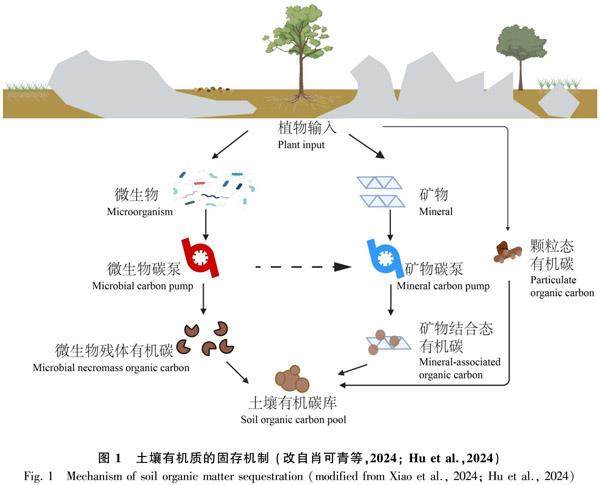

综述 | 岩溶土壤中微生物研究进展与展望

综述 | 岩溶土壤中微生物研究进展与展望

-

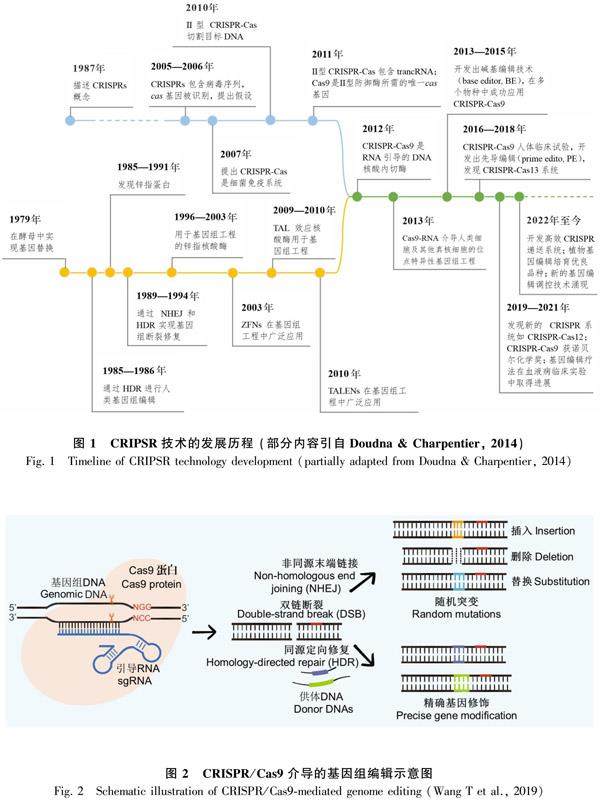

综述 | 基于CRISPR/Cas9的猕猴桃性状改良:精准育种策略与挑战

综述 | 基于CRISPR/Cas9的猕猴桃性状改良:精准育种策略与挑战

-

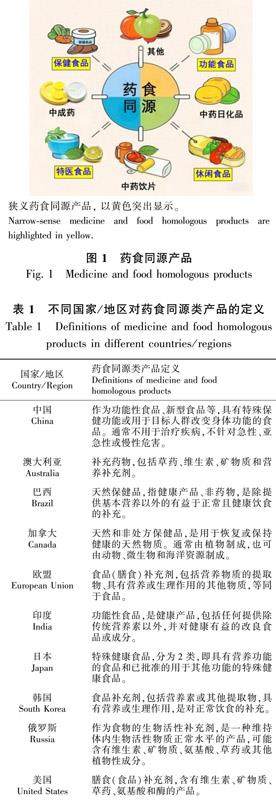

综述 | 广西药食同源植物资源及利用研究进展

综述 | 广西药食同源植物资源及利用研究进展

-

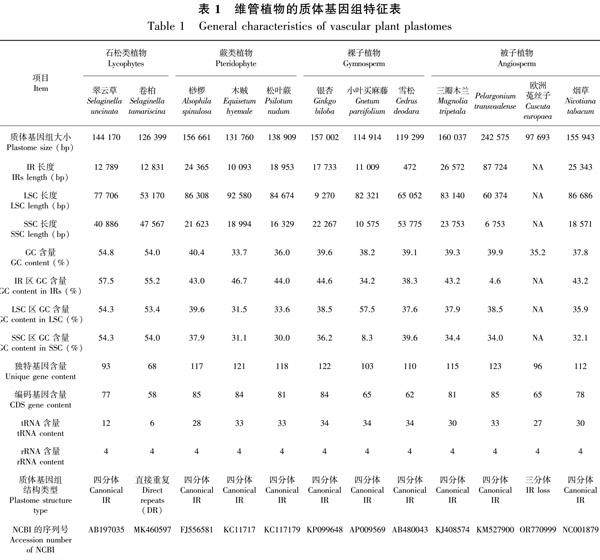

综述 | 维管植物质体基因组多样性及其获取与应用研究进展

综述 | 维管植物质体基因组多样性及其获取与应用研究进展

-

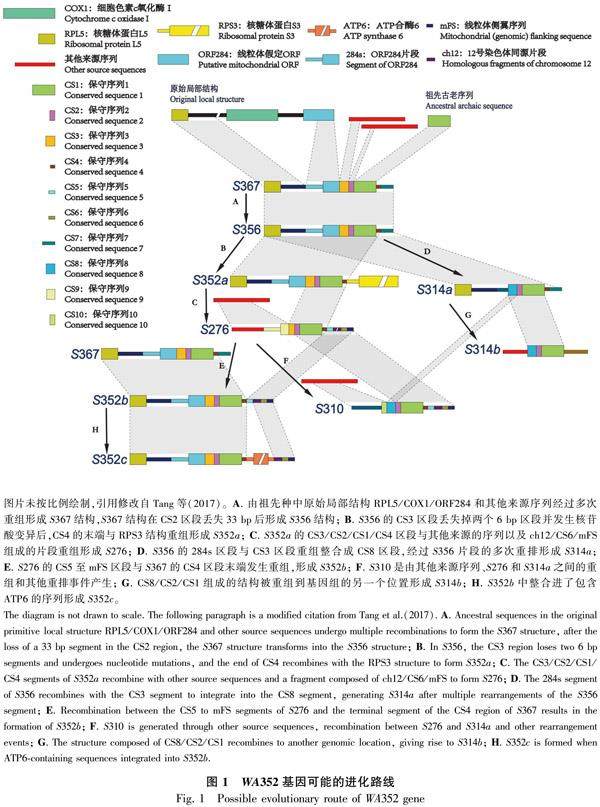

综述 | 细胞质雄性不育表型及不育机制研究进展

综述 | 细胞质雄性不育表型及不育机制研究进展

-

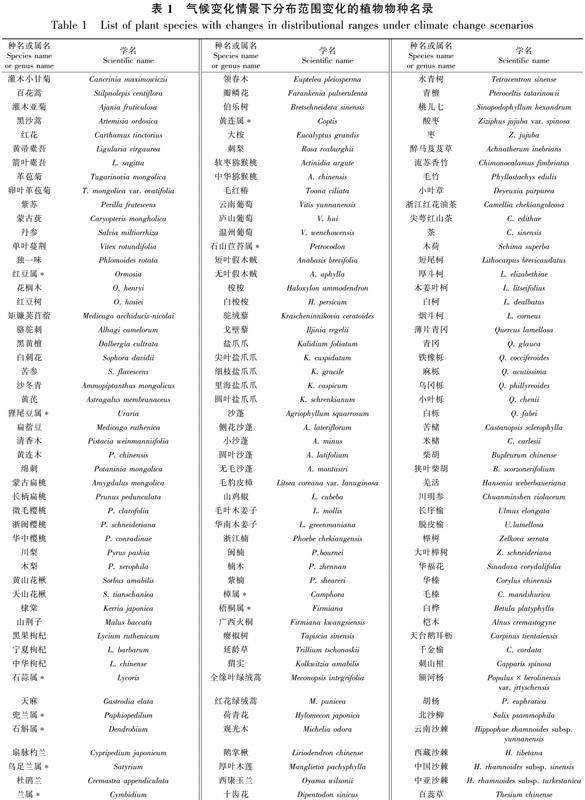

综述 | 未来气候变化情景下中国植物物种地理分布变化趋势研究进展

综述 | 未来气候变化情景下中国植物物种地理分布变化趋势研究进展

-

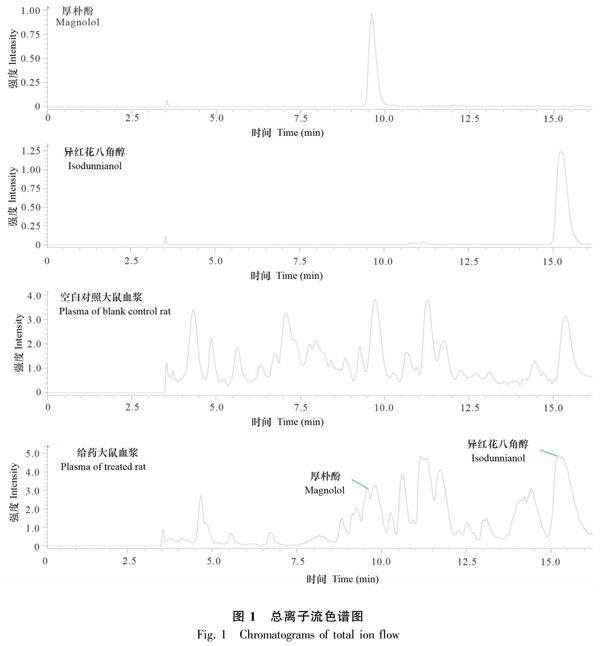

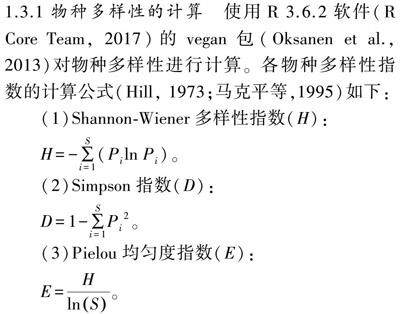

研究论文 | 地枫皮入血成分抗类风湿性关节炎作用研究

研究论文 | 地枫皮入血成分抗类风湿性关节炎作用研究

-

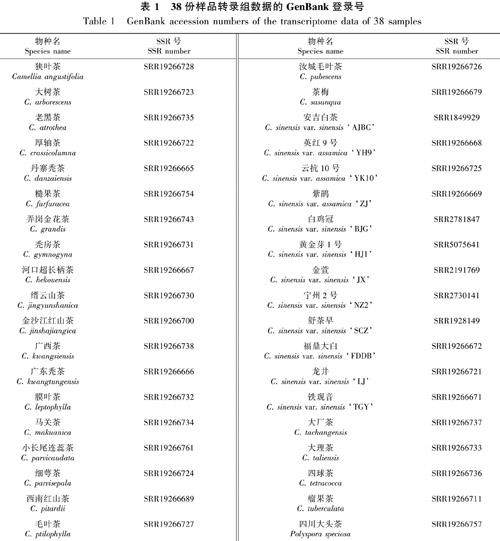

研究论文 | 六堡茶群体种叶绿体基因组捕获历史与遗传多样性研究

研究论文 | 六堡茶群体种叶绿体基因组捕获历史与遗传多样性研究

-

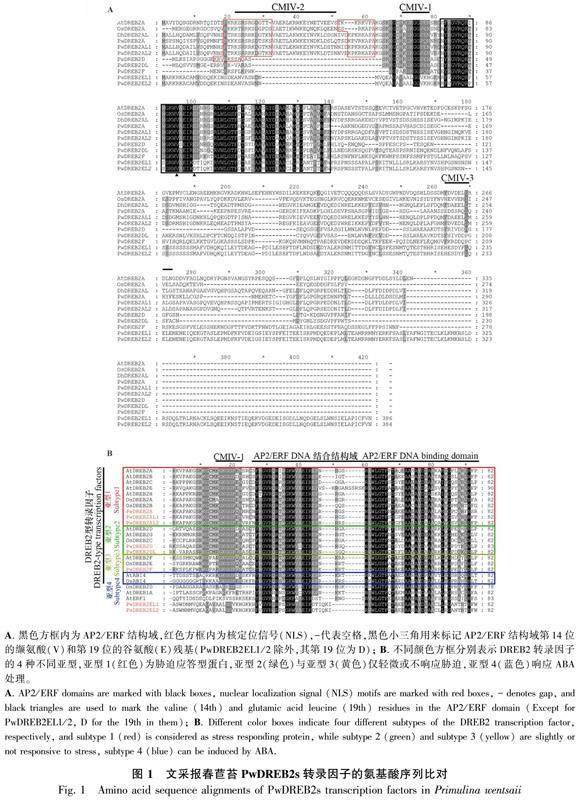

研究论文 | 文采报春苣苔PwDREB2s基因的克隆与表达分析

研究论文 | 文采报春苣苔PwDREB2s基因的克隆与表达分析

-

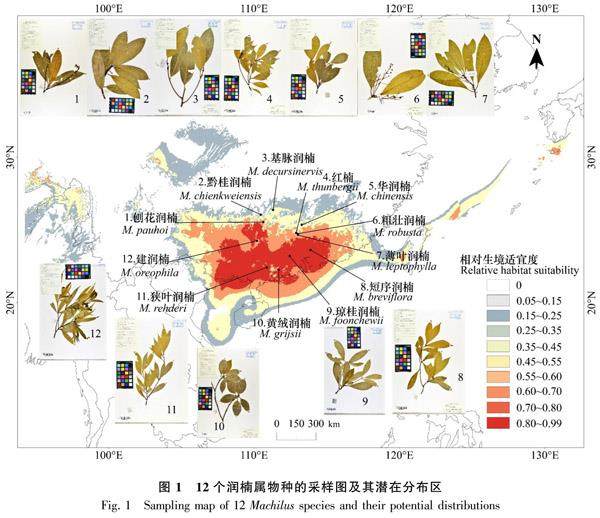

研究论文 | 叶绿体序列和核微卫星显示同域分布润楠属物种杂交严重

研究论文 | 叶绿体序列和核微卫星显示同域分布润楠属物种杂交严重

-

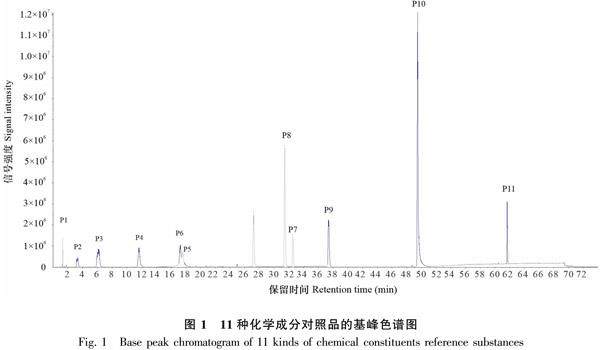

研究论文 | 亚热带人工混交林演替早期群落结构及其恢复特征

研究论文 | 亚热带人工混交林演替早期群落结构及其恢复特征

-

研究论文 | 采用液质联用技术定性分析松叶鸡蛋参根的化学成分

研究论文 | 采用液质联用技术定性分析松叶鸡蛋参根的化学成分

-

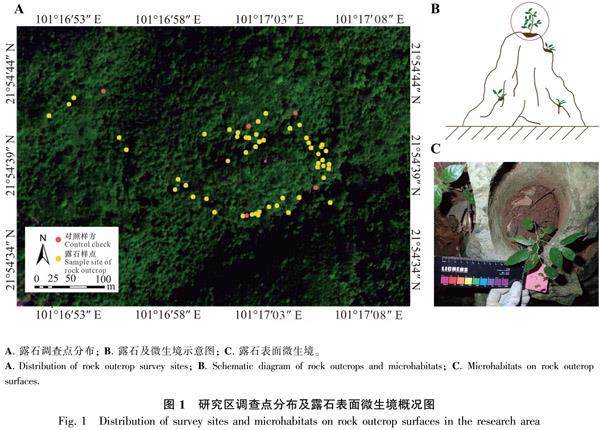

研究论文 | 热带岩溶森林内露石表面微生境及其殖居植物

研究论文 | 热带岩溶森林内露石表面微生境及其殖居植物

登录

登录