- 全部分类/

- 生活艺术/

- 北京青年研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

刊首语 | 以党的创新理论引领青年发展

刊首语 | 以党的创新理论引领青年发展

-

党的创新理论与青年发展 | 中国式现代化开辟青年发展新境界

党的创新理论与青年发展 | 中国式现代化开辟青年发展新境界

-

党的创新理论与青年发展 | 历史与精神:“改革开放”从国民集体记忆走向青年文化认同

党的创新理论与青年发展 | 历史与精神:“改革开放”从国民集体记忆走向青年文化认同

-

党的创新理论与青年发展 | 新时代青年勇毅品质的生成机理和实践路向

党的创新理论与青年发展 | 新时代青年勇毅品质的生成机理和实践路向

-

党的创新理论与青年发展 | 新时代青年奋斗精神培育的价值意蕴与实践进路

党的创新理论与青年发展 | 新时代青年奋斗精神培育的价值意蕴与实践进路

-

党的创新理论与青年发展 | 数字社会转型中青年价值取向的困惑与纾解

党的创新理论与青年发展 | 数字社会转型中青年价值取向的困惑与纾解

-

青少年思想政治教育 | 习近平关于高校思想政治教育的重要论述研究

青少年思想政治教育 | 习近平关于高校思想政治教育的重要论述研究

-

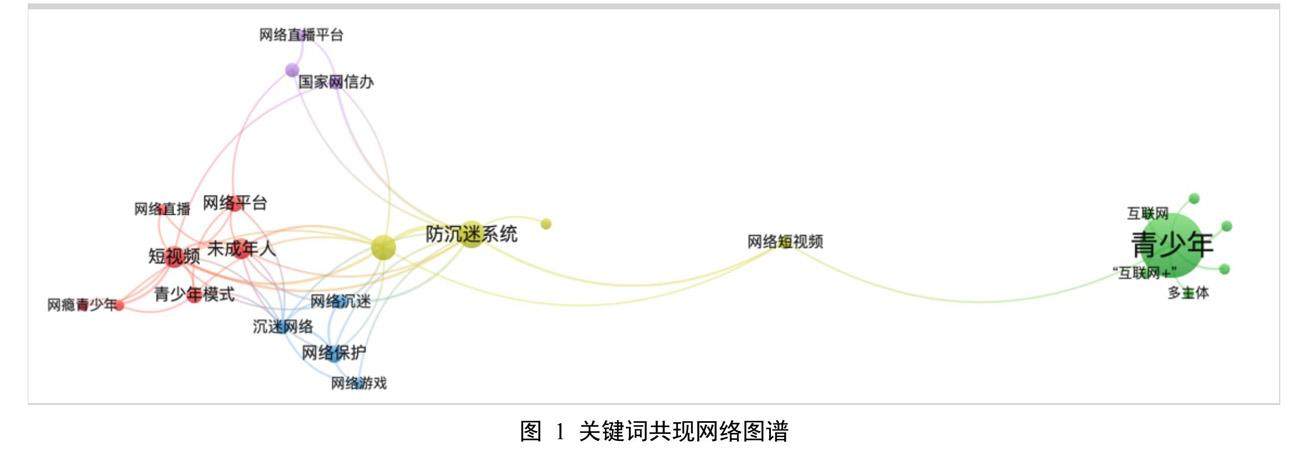

青少年思想政治教育 | 短视频平台“青少年模式”协同治理研究:基于UTAUT与结构方程模型的实证分析

青少年思想政治教育 | 短视频平台“青少年模式”协同治理研究:基于UTAUT与结构方程模型的实证分析

-

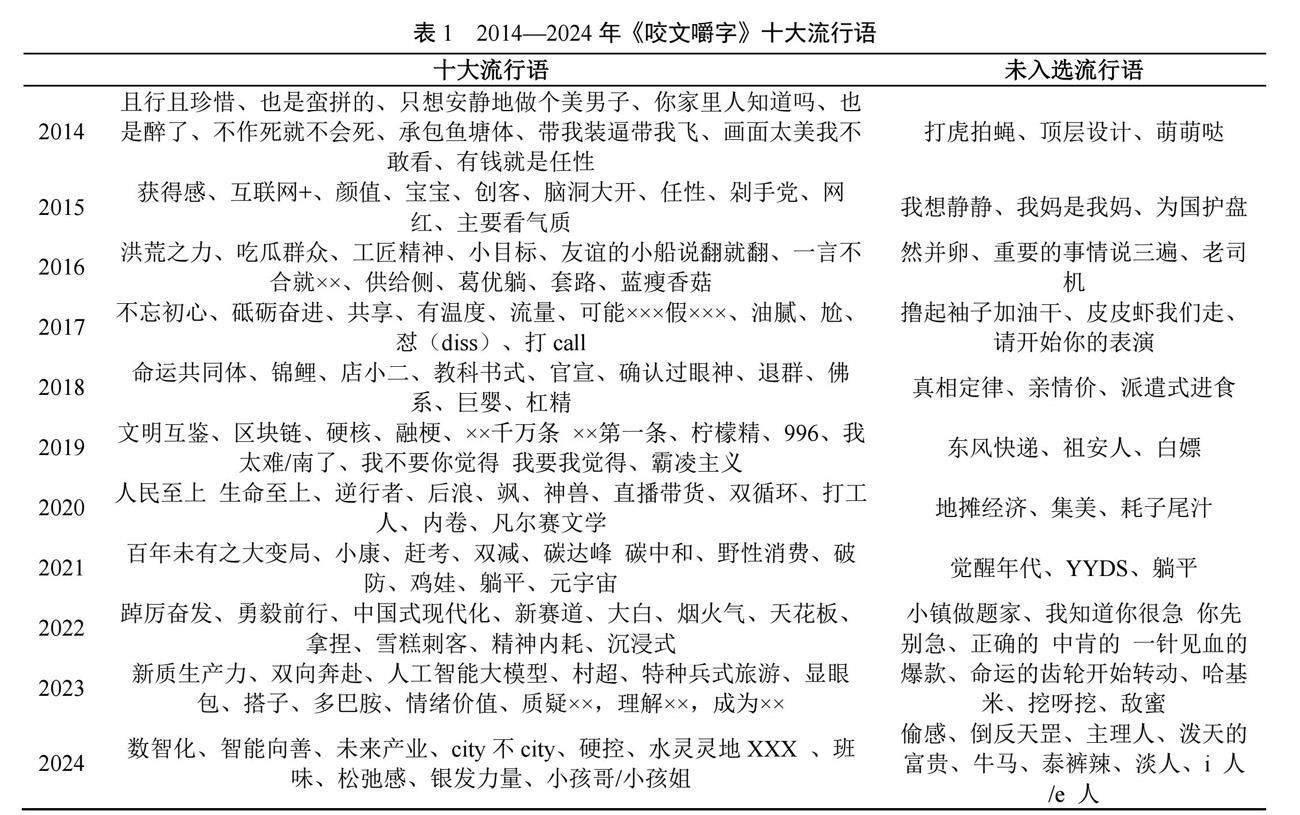

青少年思想政治教育 | 裂变与重构:近十年网络流行语视阈下“数字青年”的社会心态考察

青少年思想政治教育 | 裂变与重构:近十年网络流行语视阈下“数字青年”的社会心态考察

-

青少年成长与社会发展 | 近十年国内青年流行语研究的时代转向

青少年成长与社会发展 | 近十年国内青年流行语研究的时代转向

-

青少年成长与社会发展 | 当代青年颜值消费的根源分析与导引路径

青少年成长与社会发展 | 当代青年颜值消费的根源分析与导引路径

-

本刊专题 | 聚焦时代新人培养,讲好新质生产力

本刊专题 | 聚焦时代新人培养,讲好新质生产力

-

本刊专题 | 发展新质生产力,聚焦四个讲清楚

本刊专题 | 发展新质生产力,聚焦四个讲清楚

-

本刊专题 | 新质生产力:为何讲、讲什么、怎么讲

本刊专题 | 新质生产力:为何讲、讲什么、怎么讲

-

本刊专题 | 讲好新质生产力,要做到“三个融入”

本刊专题 | 讲好新质生产力,要做到“三个融入”

-

本刊专题 | 解锁新质生产力,激活青年向新力

本刊专题 | 解锁新质生产力,激活青年向新力

-

本刊专题 | 讲好新质生产力形成的理论逻辑

本刊专题 | 讲好新质生产力形成的理论逻辑

-

本刊专题 | 以新质生产力理论提升《德法》课教学实效性

本刊专题 | 以新质生产力理论提升《德法》课教学实效性

-

本刊专题 | 从印刷技术创新发展看新质生产力的特征

本刊专题 | 从印刷技术创新发展看新质生产力的特征

-

本刊专题 | 从深圳历史变迁讲清新质生产力的形成、发展、实践逻辑

本刊专题 | 从深圳历史变迁讲清新质生产力的形成、发展、实践逻辑

登录

登录