- 全部分类/

- 生活艺术/

- 北京青年研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

党的创新理论与青年发展 | 中国式现代化背景下党领导青年工作的三重向度

党的创新理论与青年发展 | 中国式现代化背景下党领导青年工作的三重向度

-

党的创新理论与青年发展 | 新时代党的创新理论青年化阐释的三维探赜

党的创新理论与青年发展 | 新时代党的创新理论青年化阐释的三维探赜

-

党的创新理论与青年发展 | 新时代青年文化使命的四维阐释

党的创新理论与青年发展 | 新时代青年文化使命的四维阐释

-

青少年思想政治教育 | 毛泽东《青年运动的方向》的生成、概况及修改

青少年思想政治教育 | 毛泽东《青年运动的方向》的生成、概况及修改

-

青少年思想政治教育 | 延安时期《中国青年》对中国共产党青年观的传播探索

青少年思想政治教育 | 延安时期《中国青年》对中国共产党青年观的传播探索

-

青少年思想政治教育 | 新民主主义革命时期中国共青团发展团内民主的历程及其经验

青少年思想政治教育 | 新民主主义革命时期中国共青团发展团内民主的历程及其经验

-

青少年思想政治教育 | 数智时代青年爱国主义教育:图景呈现、问题审思与优化策略

青少年思想政治教育 | 数智时代青年爱国主义教育:图景呈现、问题审思与优化策略

-

青少年思想政治教育 | “45度青年”亚文化与青年积极心态透视

青少年思想政治教育 | “45度青年”亚文化与青年积极心态透视

-

青少年成长与社会发展 | 我国青年社会保障的发展现状、形势展望及政策思考

青少年成长与社会发展 | 我国青年社会保障的发展现状、形势展望及政策思考

-

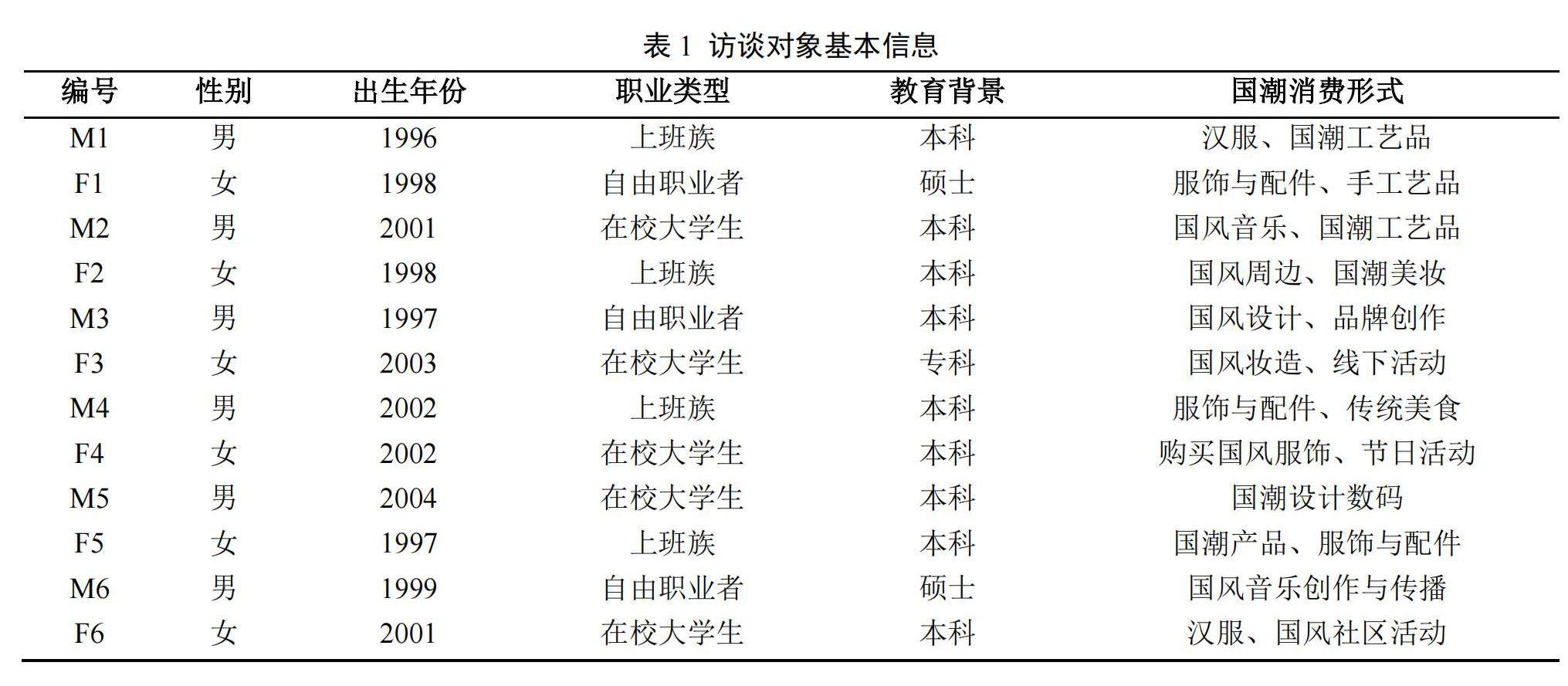

青少年成长与社会发展 | 文化自信视域下Z世代国潮消费的生成逻辑与引领路径

青少年成长与社会发展 | 文化自信视域下Z世代国潮消费的生成逻辑与引领路径

-

青少年成长与社会发展 | Z世代“伪仪式感”的表征样态、现实成因与纠治策略

青少年成长与社会发展 | Z世代“伪仪式感”的表征样态、现实成因与纠治策略

-

青少年成长与社会发展 | “预制朋友圈”的需求透视、矛盾表征与引导策略

青少年成长与社会发展 | “预制朋友圈”的需求透视、矛盾表征与引导策略

-

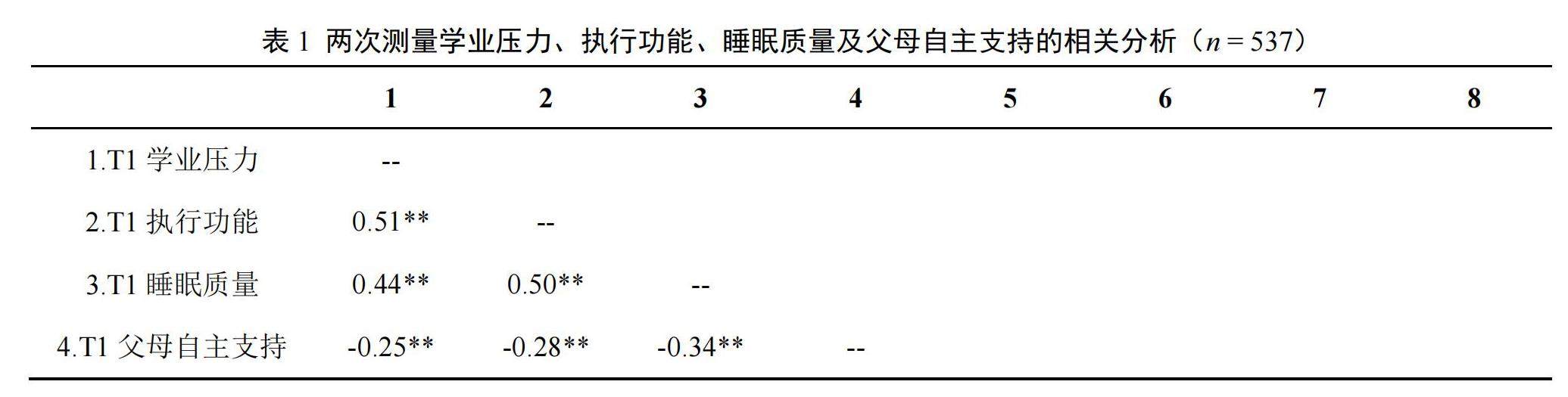

教育强国与未来教育 | 初中生学业压力与执行功能的关系:睡眠质量的纵向中介与父母自主支持的调节作用

教育强国与未来教育 | 初中生学业压力与执行功能的关系:睡眠质量的纵向中介与父母自主支持的调节作用

登录

登录