目录

快速导航-

老龄社会治理专栏 | 新时代老年社会参与的高质量发展

老龄社会治理专栏 | 新时代老年社会参与的高质量发展

-

老龄社会治理专栏 | 居家社区养老服务改革试点对银发消费的影响研究

老龄社会治理专栏 | 居家社区养老服务改革试点对银发消费的影响研究

-

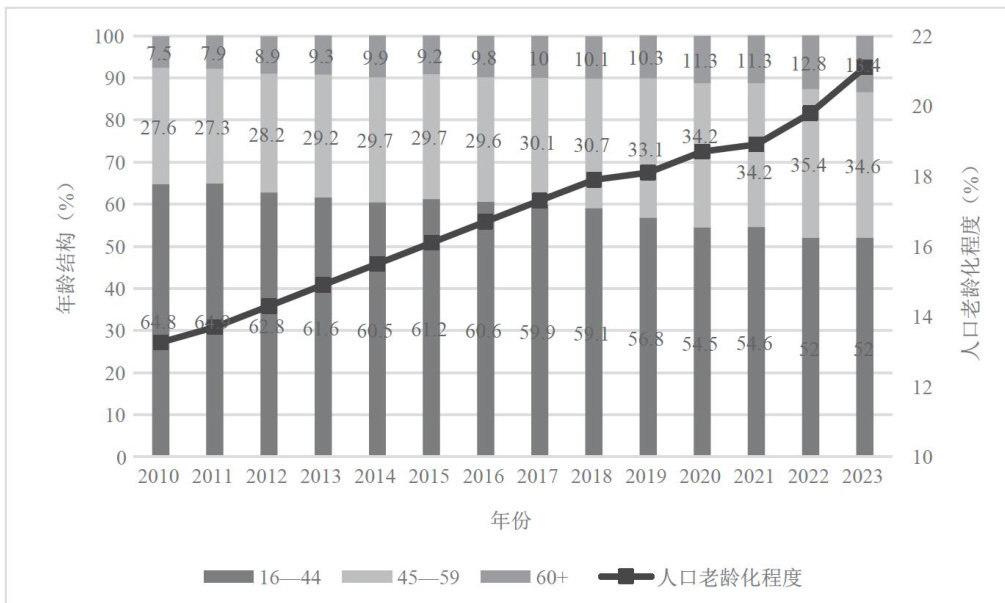

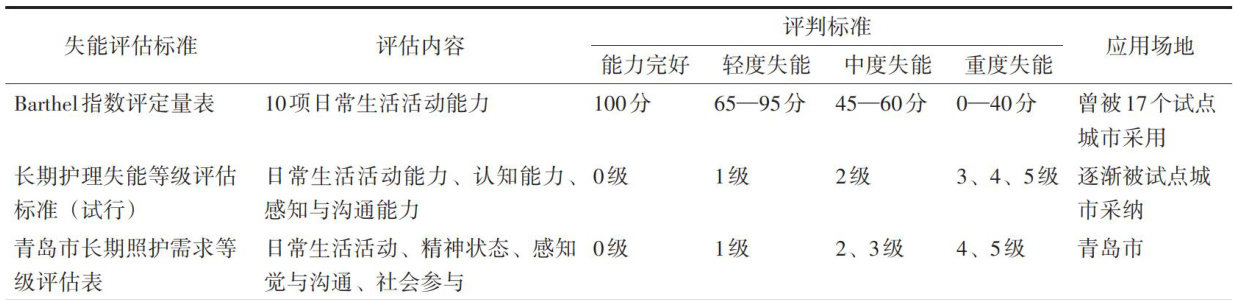

老龄社会治理专栏 | 失能评估口径、失能照护需求与长期护理 保障

老龄社会治理专栏 | 失能评估口径、失能照护需求与长期护理 保障

-

生育与家庭发展 | 生育友好指数构建、测算及省际差异研究

生育与家庭发展 | 生育友好指数构建、测算及省际差异研究

-

劳动力人口与就业 | 养老服务业制度创新能否兼顾稳就业?

劳动力人口与就业 | 养老服务业制度创新能否兼顾稳就业?

-

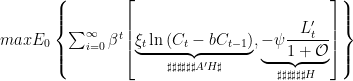

本期专题:数字经济与就业 | 数据交易与异质性技能劳动力就业

本期专题:数字经济与就业 | 数据交易与异质性技能劳动力就业

-

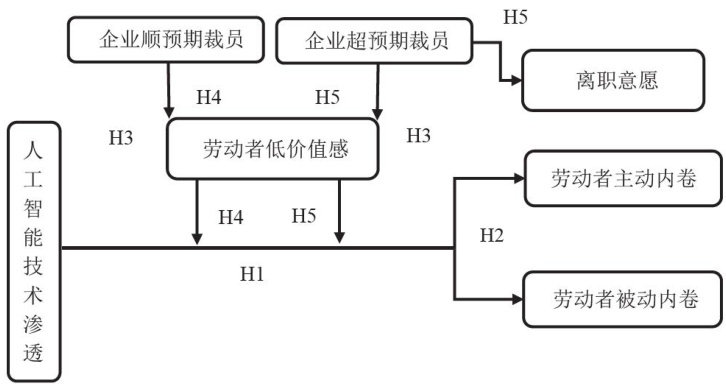

本期专题:数字经济与就业 | 人工智能技术渗透、裁员预期偏差与劳动者工作内卷

本期专题:数字经济与就业 | 人工智能技术渗透、裁员预期偏差与劳动者工作内卷

-

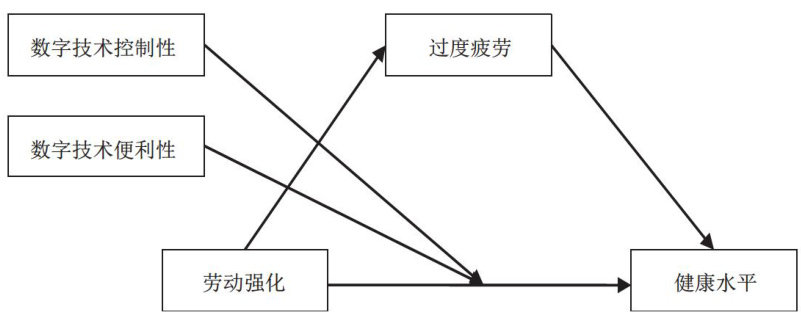

本期专题:数字经济与就业 | 数字技术下劳动强化对网约平台劳动者健康的影响

本期专题:数字经济与就业 | 数字技术下劳动强化对网约平台劳动者健康的影响

-

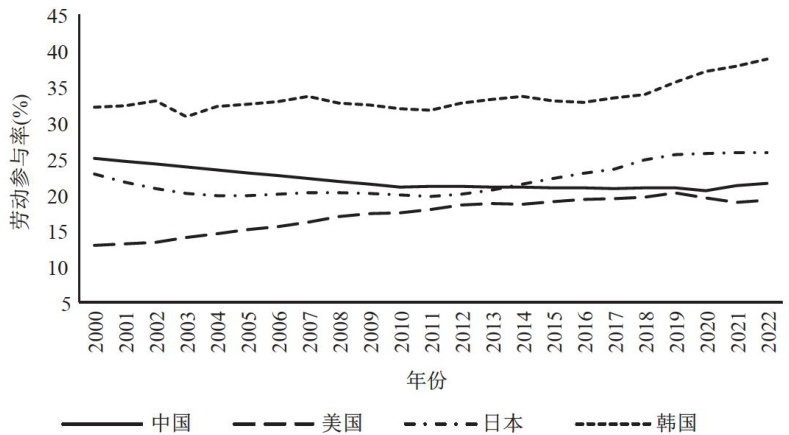

本期专题:数字经济与就业 | 数字经济与老年劳动参与

本期专题:数字经济与就业 | 数字经济与老年劳动参与

-

会议综述 | “新时期中国人口变动与劳动就业"学术研讨会

会议综述 | “新时期中国人口变动与劳动就业"学术研讨会

登录

登录