目录

快速导航-

文化哲学研究 | “第二个结合”与中国式现代化中人的精神世界的重塑

文化哲学研究 | “第二个结合”与中国式现代化中人的精神世界的重塑

-

文化哲学研究 | “人与自然是生命共同体”:“第二个结合”的理论典范

文化哲学研究 | “人与自然是生命共同体”:“第二个结合”的理论典范

-

时代视野中的马克思主义哲学 | 活劳动、人工智能与马克思的劳动价值学说

时代视野中的马克思主义哲学 | 活劳动、人工智能与马克思的劳动价值学说

-

时代视野中的马克思主义哲学 | 人类学、辩证法与历史唯物主义

时代视野中的马克思主义哲学 | 人类学、辩证法与历史唯物主义

-

数字经济与高质量发展 | 国家高新区促进经济高质量发展的空间溢出效应及机制检验

数字经济与高质量发展 | 国家高新区促进经济高质量发展的空间溢出效应及机制检验

-

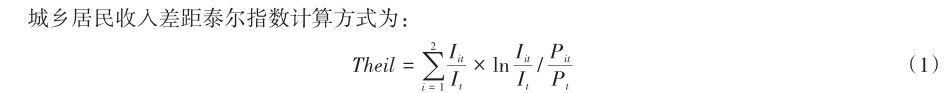

数字经济与高质量发展 | 中国县域城乡融合发展水平测度与高质量发展效应分析

数字经济与高质量发展 | 中国县域城乡融合发展水平测度与高质量发展效应分析

-

数字经济与高质量发展 | 流通业高质量发展的现实基础、理论阐释与动力机制

数字经济与高质量发展 | 流通业高质量发展的现实基础、理论阐释与动力机制

-

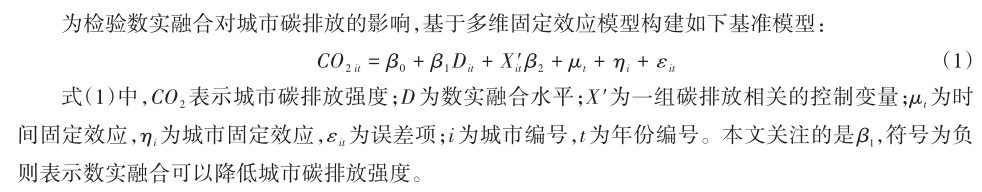

数字经济与高质量发展 | 数实融合对碳排放的影响及作用机制研究

数字经济与高质量发展 | 数实融合对碳排放的影响及作用机制研究

-

新质生产力专论 | 民营经济新质生产力发展的法治保障路径

新质生产力专论 | 民营经济新质生产力发展的法治保障路径

-

社会发展与法律多元 | 行政公益诉讼检察建议的实践检视与规范建构

社会发展与法律多元 | 行政公益诉讼检察建议的实践检视与规范建构

-

社会发展与法律多元 | 社会治理变革与行政法主体理论的回应

社会发展与法律多元 | 社会治理变革与行政法主体理论的回应

-

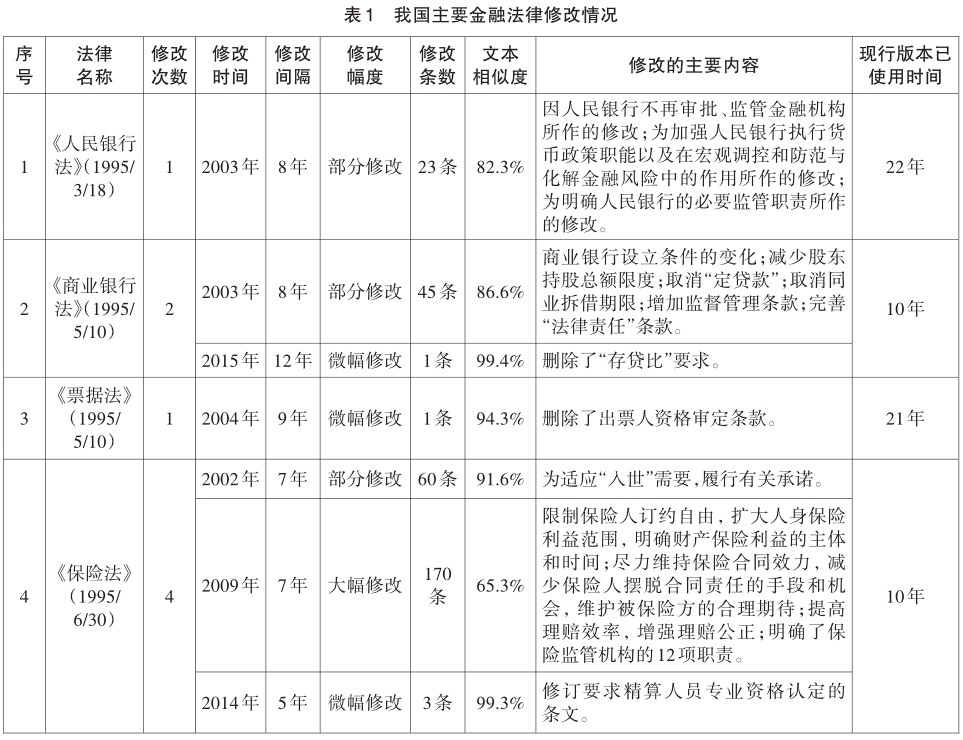

社会发展与法律多元 | 比较法视阈下我国金融定期修法制度的构建

社会发展与法律多元 | 比较法视阈下我国金融定期修法制度的构建

-

古代文学研究新视界 | 金后“院本”流变考

古代文学研究新视界 | 金后“院本”流变考

-

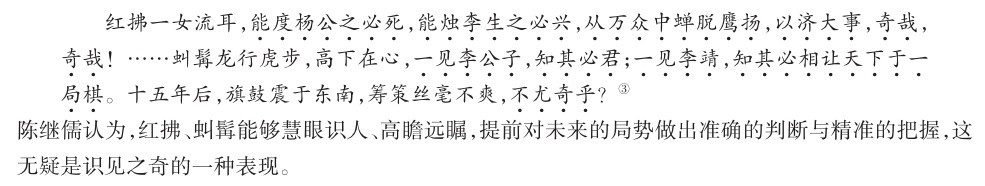

古代文学研究新视界 | 论晚明戏曲批评中的“奇”观念

古代文学研究新视界 | 论晚明戏曲批评中的“奇”观念

-

20世纪中国文学批评 | 1960年代短篇小说的“历史化”路径及其反思

20世纪中国文学批评 | 1960年代短篇小说的“历史化”路径及其反思

-

20世纪中国文学批评 | 重点文章英文长摘要

20世纪中国文学批评 | 重点文章英文长摘要

登录

登录