- 全部分类/

- 农业与职业/

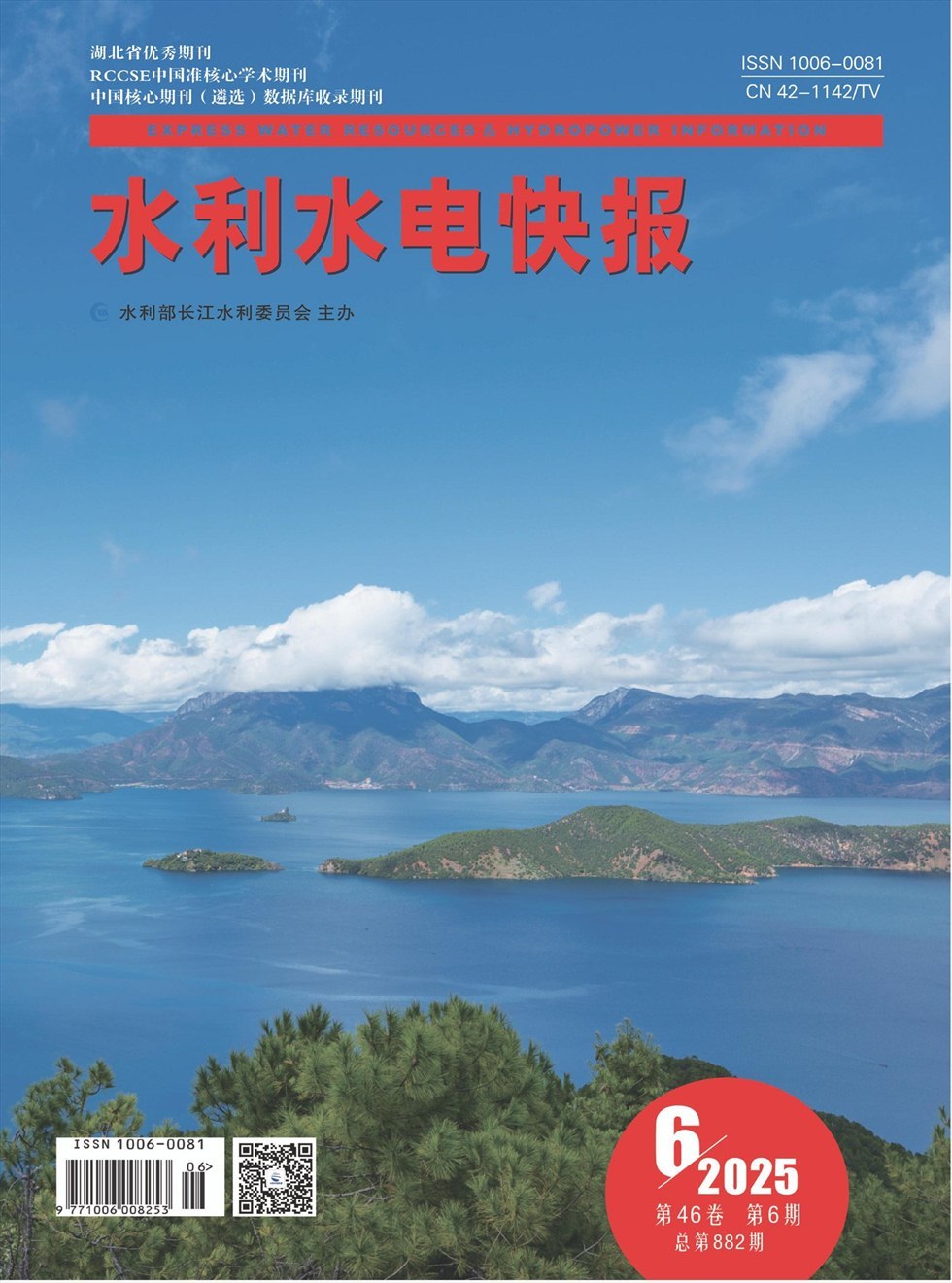

- 水利水电快报

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

水文水资源 | 北京市怀柔水库流域设计面雨量计算方法对比分析

水文水资源 | 北京市怀柔水库流域设计面雨量计算方法对比分析

-

水文水资源 | 基于径流系数的山洪预报模型适用性分析

水文水资源 | 基于径流系数的山洪预报模型适用性分析

-

防洪救灾 | 济南市降雨径流演变规律及洪涝灾害成因分析

防洪救灾 | 济南市降雨径流演变规律及洪涝灾害成因分析

-

河湖治理 | 长江下游小黄洲演变对新济洲汊道分流的影响分析

河湖治理 | 长江下游小黄洲演变对新济洲汊道分流的影响分析

-

地质与勘测 | 基于GoogLeNet-CBAM船载图像的滑坡识别方法

地质与勘测 | 基于GoogLeNet-CBAM船载图像的滑坡识别方法

-

地质与勘测 | 河道地形LiDAR点云数据分类方法对比研究

地质与勘测 | 河道地形LiDAR点云数据分类方法对比研究

-

设计与施工 | 额敏抽水蓄能电站地下厂房布置研究

设计与施工 | 额敏抽水蓄能电站地下厂房布置研究

-

设计与施工 | 南水北调中线西黑山段沉藻池规模设计及运用研究

设计与施工 | 南水北调中线西黑山段沉藻池规模设计及运用研究

-

设计与施工 | 架立钢筋裁切方式对面板混凝土温度应力的影响研究

设计与施工 | 架立钢筋裁切方式对面板混凝土温度应力的影响研究

-

试验与研究 | 高水头泄洪洞体型优化及掺气特性研究

试验与研究 | 高水头泄洪洞体型优化及掺气特性研究

-

试验与研究 | 不同水跃条件下跌坎式消力池底板压强特征研究

试验与研究 | 不同水跃条件下跌坎式消力池底板压强特征研究

-

试验与研究 | 海洋软黏土不排水抗剪强度确定方法试验研究

试验与研究 | 海洋软黏土不排水抗剪强度确定方法试验研究

-

试验与研究 | HPMC改性WPU灌浆材料性能试验研究

试验与研究 | HPMC改性WPU灌浆材料性能试验研究

-

试验与研究 | SVM优化算法在围岩大变形等级预测中的对比分析

试验与研究 | SVM优化算法在围岩大变形等级预测中的对比分析

-

环境与生态 | 滇东北乌蒙山岩溶区地下水水化学特征及成因分析

环境与生态 | 滇东北乌蒙山岩溶区地下水水化学特征及成因分析

-

环境与生态 | 抽水蓄能电站建设期生活污水特性及处理

环境与生态 | 抽水蓄能电站建设期生活污水特性及处理

-

环境与生态 | 太湖贡湖表层底泥营养物质污染特征分析

环境与生态 | 太湖贡湖表层底泥营养物质污染特征分析

-

环境与生态 | 洞庭湖水生态环境问题分析及碧水路径研究

环境与生态 | 洞庭湖水生态环境问题分析及碧水路径研究

-

环境与生态 | 鄱阳湖出口浮游植物不同水文时期影响因子分析

环境与生态 | 鄱阳湖出口浮游植物不同水文时期影响因子分析

-

水利信息化 | 沿海高温地区碾压混凝土坝防裂智能温控系统设计与应用

水利信息化 | 沿海高温地区碾压混凝土坝防裂智能温控系统设计与应用

-

水利信息化 | 基于微服务架构的投标信息库系统设计与实现

水利信息化 | 基于微服务架构的投标信息库系统设计与实现

-

行业资讯 | 美国非收入水每年造成经济损失达64亿美元

行业资讯 | 美国非收入水每年造成经济损失达64亿美元

-

学术概览 | 基于海平面上升与地球极移的21世纪水文情势不可逆变化研究

学术概览 | 基于海平面上升与地球极移的21世纪水文情势不可逆变化研究

-

成果推介 | 水利水电工程智慧运行管理平台

成果推介 | 水利水电工程智慧运行管理平台

-

博士论坛 | 陆地蒸散发年际变化规律及其驱动机制研究

博士论坛 | 陆地蒸散发年际变化规律及其驱动机制研究

,为留有淤积容量,暂按2.0倍扩大系数确定,沉藻池年淤积量为 17.2πm3 ,考虑藻类沉积不均匀性,则沉藻池规模不宜低于

,为留有淤积容量,暂按2.0倍扩大系数确定,沉藻池年淤积量为 17.2πm3 ,考虑藻类沉积不均匀性,则沉藻池规模不宜低于  。结合沉藻池使用,建议清淤周期为1a,清淤时间为每年11月上旬至次年2月底,可采用干地清淤和湿地清淤相结合方式。研究成果可为南水北调总干渠沉藻池规模设计及应用提供参考。

。结合沉藻池使用,建议清淤周期为1a,清淤时间为每年11月上旬至次年2月底,可采用干地清淤和湿地清淤相结合方式。研究成果可为南水北调总干渠沉藻池规模设计及应用提供参考。

登录

登录