- 全部分类/

- 农业与职业/

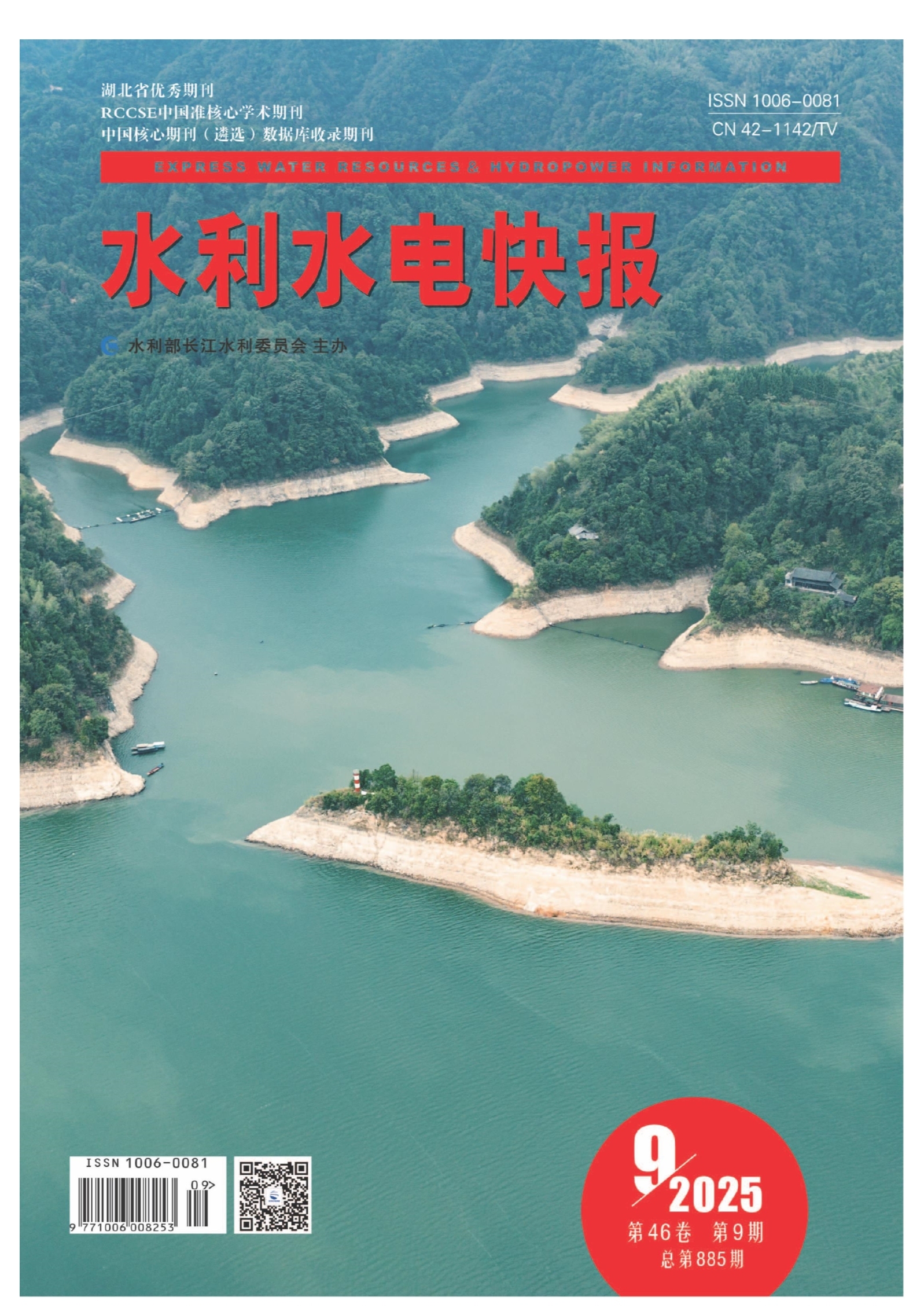

- 水利水电快报

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

国家水网建设专栏 | 市级水网规划建设思路与实践

国家水网建设专栏 | 市级水网规划建设思路与实践

-

流域生态保护补偿机制专栏 | 中国流域横向生态保护补偿机制现状及优化路径

流域生态保护补偿机制专栏 | 中国流域横向生态保护补偿机制现状及优化路径

-

水文水资源 | 感潮河段闸坝引排水量计算方法研究

水文水资源 | 感潮河段闸坝引排水量计算方法研究

-

水文水资源 | 基于水资源生态足迹的东江流域水资源可持续利用分析

水文水资源 | 基于水资源生态足迹的东江流域水资源可持续利用分析

-

水文水资源 | 基于对称性原则的侧扫声呐海底线自动提取方法研究

水文水资源 | 基于对称性原则的侧扫声呐海底线自动提取方法研究

-

水文水资源 | 台风“贝碧嘉”期间上海市水情特征分析

水文水资源 | 台风“贝碧嘉”期间上海市水情特征分析

-

地质与勘测 | 滇中引水工程香炉山深埋长隧洞岩溶水文地质综合勘察研究

地质与勘测 | 滇中引水工程香炉山深埋长隧洞岩溶水文地质综合勘察研究

-

地质与勘测 | 基于Simulink的回线参数对瞬变电磁场影响分析

地质与勘测 | 基于Simulink的回线参数对瞬变电磁场影响分析

-

地质与勘测 | 基于SBAS-InSAR的人类活动对加沙地区地表形变影响研究

地质与勘测 | 基于SBAS-InSAR的人类活动对加沙地区地表形变影响研究

-

设计与施工 | 基于MIDASGTS/NX的泵闸工程深基坑开挖有限元分析

设计与施工 | 基于MIDASGTS/NX的泵闸工程深基坑开挖有限元分析

-

设计与施工 | 断层破碎带区域地下洞室围岩变形与加固研究

设计与施工 | 断层破碎带区域地下洞室围岩变形与加固研究

-

试验与研究 | 基于面波试验的砂土-泥岩碎石填土强夯效果评价

试验与研究 | 基于面波试验的砂土-泥岩碎石填土强夯效果评价

-

试验与研究 | 水电站尾水位波动对机组运行影响试验研究

试验与研究 | 水电站尾水位波动对机组运行影响试验研究

-

试验与研究 | 抽水蓄能机组水力激振成因及解决措施初探

试验与研究 | 抽水蓄能机组水力激振成因及解决措施初探

-

运行与管理 | InSAR在水利工程变形监测中的应用研究进展

运行与管理 | InSAR在水利工程变形监测中的应用研究进展

-

环境与生态 | 南汀河氨氮浓度时空演变特征及成因分析

环境与生态 | 南汀河氨氮浓度时空演变特征及成因分析

-

环境与生态 | 基于APCS-MLR模型的江苏东姜黄河水质特征及污染源解析

环境与生态 | 基于APCS-MLR模型的江苏东姜黄河水质特征及污染源解析

-

环境与生态 | 鄂西北山区小流域综合治理模式研究

环境与生态 | 鄂西北山区小流域综合治理模式研究

-

环境与生态 | 生态清洁小流域建设措施体系与效益评估

环境与生态 | 生态清洁小流域建设措施体系与效益评估

-

环境与生态 | 中国南方水质型缺水地区再生水生态补水效益研究

环境与生态 | 中国南方水质型缺水地区再生水生态补水效益研究

-

环境与生态 | 基于层次分析法的阳江市三合河健康评价研究

环境与生态 | 基于层次分析法的阳江市三合河健康评价研究

-

行业资讯 | 行业资讯

行业资讯 | 行业资讯

-

学术概览 | 学术概览

学术概览 | 学术概览

-

成果推介 | 成果推介

成果推介 | 成果推介

-

博士论坛 | 黄土高原陡坎形貌特征与水沙调控作用研究

博士论坛 | 黄土高原陡坎形貌特征与水沙调控作用研究

,并减少温室气体排放 6.32Vd 提出构建多维度水质改善体系、开展环境效应与风险评估以及社会-经济-环境效益耦合分析等再生水生态补水建议和策略。研究成果可为南方水质型缺水地区的水资源管理提供参考。

,并减少温室气体排放 6.32Vd 提出构建多维度水质改善体系、开展环境效应与风险评估以及社会-经济-环境效益耦合分析等再生水生态补水建议和策略。研究成果可为南方水质型缺水地区的水资源管理提供参考。

登录

登录