目录

快速导航-

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 如何讲好中国故事?

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 如何讲好中国故事?

-

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 态度·方法·意义:选史入集与古文品质塑造

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 态度·方法·意义:选史入集与古文品质塑造

-

马克思主义哲学的当代阐释 | 瓦解黑格尔宗教哲学的两种人学谋划

马克思主义哲学的当代阐释 | 瓦解黑格尔宗教哲学的两种人学谋划

-

马克思主义哲学的当代阐释 | 唯物史观视域下“田野调查”方法论探析

马克思主义哲学的当代阐释 | 唯物史观视域下“田野调查”方法论探析

-

经济学理论探索与争鸣 | 如何在社会主义实践中坚持和发展马克思主义资本理论

经济学理论探索与争鸣 | 如何在社会主义实践中坚持和发展马克思主义资本理论

-

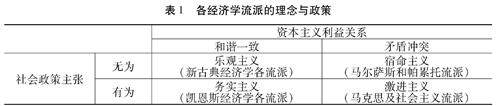

经济学理论探索与争鸣 | 经济学的“主义”之争及其社会哲学基础

经济学理论探索与争鸣 | 经济学的“主义”之争及其社会哲学基础

-

《文心雕龙》的文本阐释与理论建构 | 《文心雕龙·物色》篇理论特质与美学精义探微

《文心雕龙》的文本阐释与理论建构 | 《文心雕龙·物色》篇理论特质与美学精义探微

-

《文心雕龙》的文本阐释与理论建构 | 体用之辨与中国文章学的体用论

《文心雕龙》的文本阐释与理论建构 | 体用之辨与中国文章学的体用论

-

《文心雕龙》的文本阐释与理论建构 | 刘勰“选文以定篇”的史料来源

《文心雕龙》的文本阐释与理论建构 | 刘勰“选文以定篇”的史料来源

-

近代史研究 | 清末中央各部集权的推进

近代史研究 | 清末中央各部集权的推进

-

近代史研究 | 日俄战争视域下的英国东亚版“大陆平衡战略”研究

近代史研究 | 日俄战争视域下的英国东亚版“大陆平衡战略”研究

-

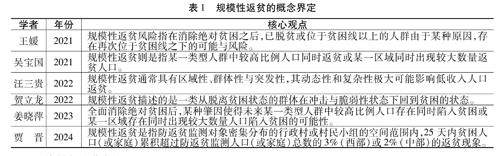

乡村振兴研究 | “压力—释放”模型下规模性返贫风险的形成与防治

乡村振兴研究 | “压力—释放”模型下规模性返贫风险的形成与防治

-

乡村振兴研究 | 重构乡村文化共同体:艺术乡建的行动模式、发展困境与实现路径

乡村振兴研究 | 重构乡村文化共同体:艺术乡建的行动模式、发展困境与实现路径

登录

登录