目录

快速导航-

解释与重建 | 书与城市

解释与重建 | 书与城市

-

解释与重建 | 上杭之夜

解释与重建 | 上杭之夜

-

解释与重建 | 巨石阵:史前艺术漫步

解释与重建 | 巨石阵:史前艺术漫步

-

解释与重建 | 鬓有丝集

解释与重建 | 鬓有丝集

-

解释与重建 | 母亲

解释与重建 | 母亲

-

解释与重建 | 枪

解释与重建 | 枪

-

解释与重建 | 看他们点起了火把

解释与重建 | 看他们点起了火把

-

生活志 | 且慢

生活志 | 且慢

-

生活志 | 面色

生活志 | 面色

-

生活志 | 小明同学

生活志 | 小明同学

-

看·听·读 | 赠书与买书

看·听·读 | 赠书与买书

-

行旅 | 衙前井

行旅 | 衙前井

-

行旅 | 漩涡镇

行旅 | 漩涡镇

-

闲话 | 树下二记

闲话 | 树下二记

-

闲话 | 桐树、桐油和童便

闲话 | 桐树、桐油和童便

-

闲话 | 青草的气息

闲话 | 青草的气息

-

闲话 | 春食于野

闲话 | 春食于野

-

行旅 | 衙前井

行旅 | 衙前井

-

行旅 | 漩涡镇

行旅 | 漩涡镇

-

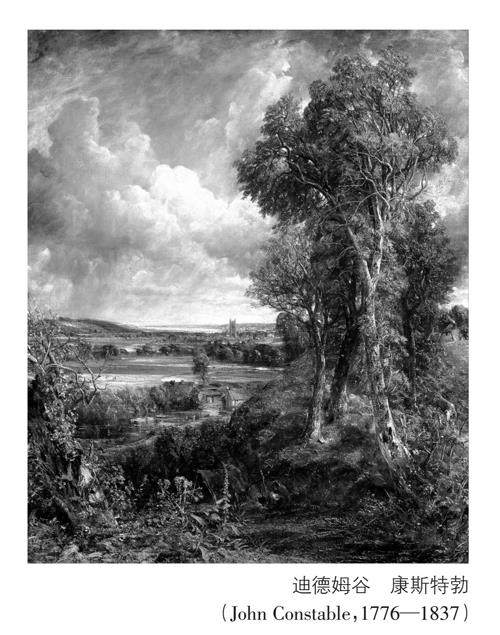

闲话 | 树下二记

闲话 | 树下二记

-

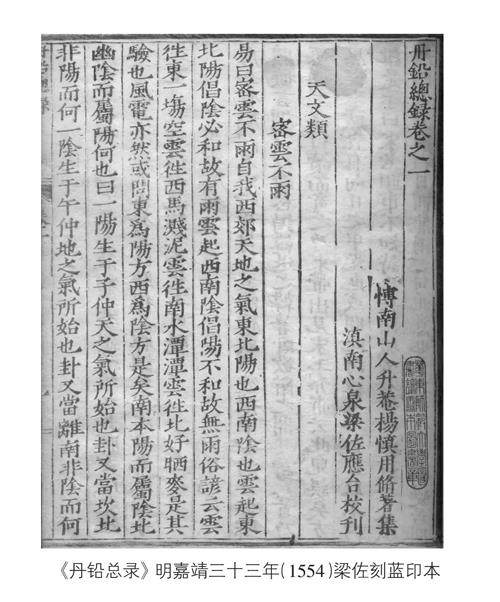

闲话 | 桐树、桐油和童便

闲话 | 桐树、桐油和童便

-

闲话 | 青草的气息

闲话 | 青草的气息

-

闲话 | 春食于野

闲话 | 春食于野

-

生活志 | 且慢

生活志 | 且慢

-

生活志 | 面色

生活志 | 面色

-

生活志 | 小明同学

生活志 | 小明同学

-

专栏 | 首尔咖啡处处

专栏 | 首尔咖啡处处

-

专栏 | 缝缝补补好习惯

专栏 | 缝缝补补好习惯

登录

登录