目录

快速导航-

文学观察 | 论广西网络文学的中华民族共同体意识表达

文学观察 | 论广西网络文学的中华民族共同体意识表达

-

文学观察 | 袁昌英笔下的“他们”

文学观察 | 袁昌英笔下的“他们”

-

文学观察 | “羊左之交”故事中的“反派”荆轲

文学观察 | “羊左之交”故事中的“反派”荆轲

-

文学观察 | 爱情观现代转型与主体性觉醒:《傲慢与偏见》的女性主义分析

文学观察 | 爱情观现代转型与主体性觉醒:《傲慢与偏见》的女性主义分析

-

文学观察 | 从隐形性到自我定义的转变:《看不见的人》中的身份探究

文学观察 | 从隐形性到自我定义的转变:《看不见的人》中的身份探究

-

文学观察 | 吉本芭娜娜的文学疗愈功效思考

文学观察 | 吉本芭娜娜的文学疗愈功效思考

-

艺术视角 | 延安时期木刻版画中的人民美学思想探析

艺术视角 | 延安时期木刻版画中的人民美学思想探析

-

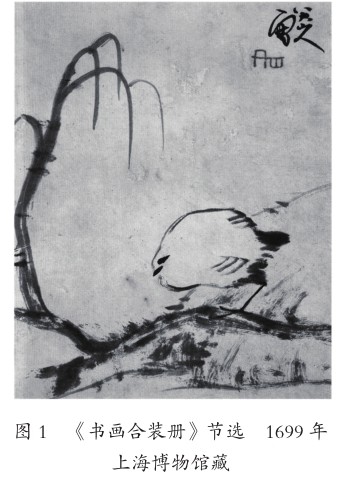

艺术视角 | 朱耷晚期花鸟画中的“不语禅”

艺术视角 | 朱耷晚期花鸟画中的“不语禅”

-

艺术视角 | 中国画冷逸传统的现代性调适

艺术视角 | 中国画冷逸传统的现代性调适

-

艺术视角 | “竹”的理想形象

艺术视角 | “竹”的理想形象

-

艺术视角 | 朱玉《揭钵图》形象与鬼子母研究

艺术视角 | 朱玉《揭钵图》形象与鬼子母研究

-

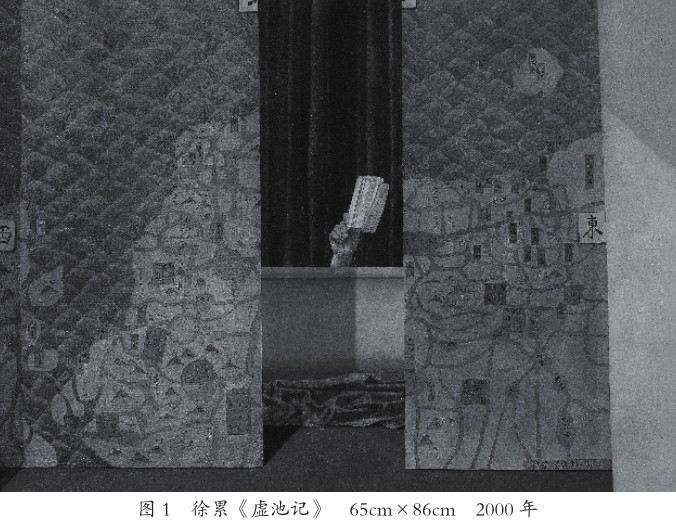

艺术视角 | 传统美学中的“虚实观”在中国当代艺术中的运用

艺术视角 | 传统美学中的“虚实观”在中国当代艺术中的运用

-

艺术视角 | 诗意审美的现实桥梁

艺术视角 | 诗意审美的现实桥梁

-

艺术视角 | 电影《奥本海默》中的音乐音响化设计探究

艺术视角 | 电影《奥本海默》中的音乐音响化设计探究

-

艺术视角 | 罗忠镕钢琴赋格曲的三种调式布局

艺术视角 | 罗忠镕钢琴赋格曲的三种调式布局

-

艺术视角 | 竹溪山二黄戏曲音乐研究

艺术视角 | 竹溪山二黄戏曲音乐研究

-

艺术视角 | 当代琵琶艺术的传播与发展路径

艺术视角 | 当代琵琶艺术的传播与发展路径

-

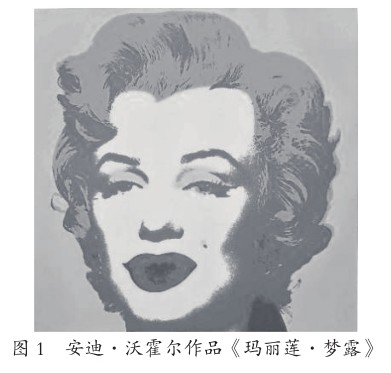

艺术视角 | 从波普艺术到“大笑人生”

艺术视角 | 从波普艺术到“大笑人生”

-

艺术视角 | 符号学视域下霍州窑瓷器设计语言研究

艺术视角 | 符号学视域下霍州窑瓷器设计语言研究

-

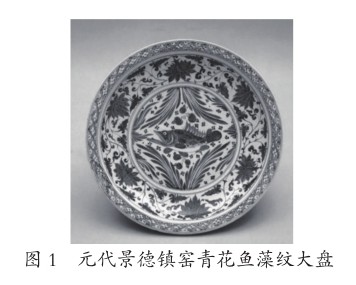

艺术视角 | 元明清外销瓷鉴赏

艺术视角 | 元明清外销瓷鉴赏

-

新实践 | 传统文化元素融入现代广告艺术设计的策略

新实践 | 传统文化元素融入现代广告艺术设计的策略

-

新实践 | 蛇形象在首饰设计中的应用

新实践 | 蛇形象在首饰设计中的应用

-

新实践 | 非物质文化遗产视野下徐州剪纸艺术与动漫产业融合创新研究

新实践 | 非物质文化遗产视野下徐州剪纸艺术与动漫产业融合创新研究

-

新实践 | 传统符号在文创设计中的应用研究

新实践 | 传统符号在文创设计中的应用研究

-

新实践 | 虚拟与现实的交织

新实践 | 虚拟与现实的交织

-

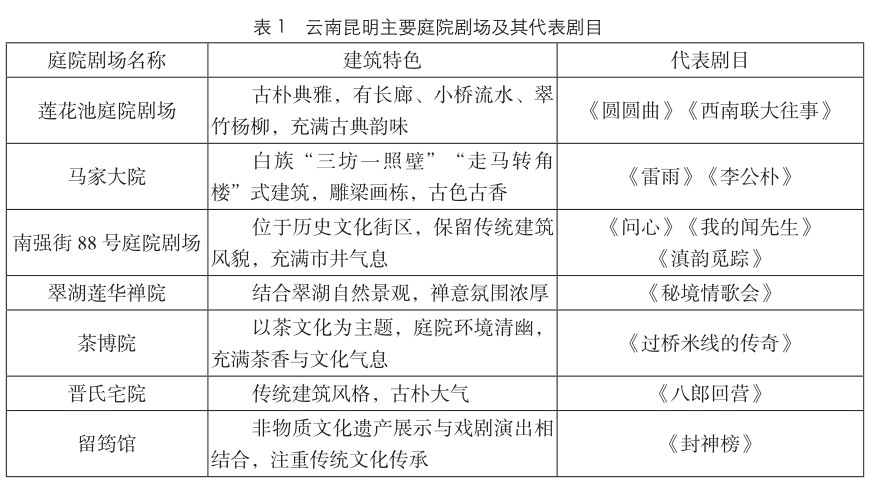

新实践 | 环境戏剧视角下的庭院戏剧创作

新实践 | 环境戏剧视角下的庭院戏剧创作

-

新实践 | 探析短剧兴起的背景下年代剧的成功路径

新实践 | 探析短剧兴起的背景下年代剧的成功路径

-

新实践 | 油画与数字媒体艺术的跨界融合

新实践 | 油画与数字媒体艺术的跨界融合

-

新实践 | 模件理论下当代岭南灰塑设计创新策略探究

新实践 | 模件理论下当代岭南灰塑设计创新策略探究

登录

登录