目录

快速导航-

| 传承陶瓷文化 践行期刊使命

| 传承陶瓷文化 践行期刊使命

-

文化与教育 | 博物馆陶瓷展览叙事探赜

文化与教育 | 博物馆陶瓷展览叙事探赜

-

文化与教育 | 历史经验与当代实践:高学历群体参与紫砂艺术生态的SWOT分析研究

文化与教育 | 历史经验与当代实践:高学历群体参与紫砂艺术生态的SWOT分析研究

-

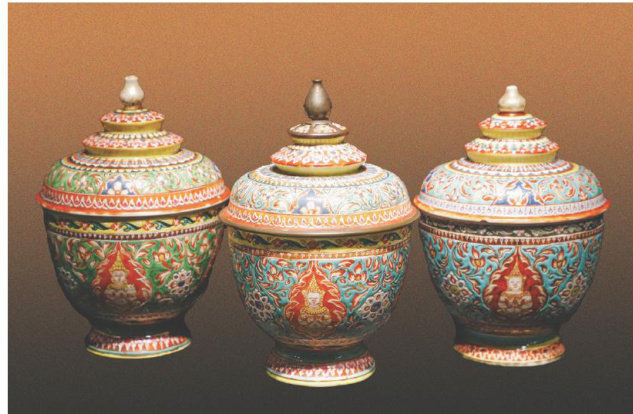

文化与教育 | 泰国“宾乍隆”“莱南通”彩瓷与中泰艺术交流

文化与教育 | 泰国“宾乍隆”“莱南通”彩瓷与中泰艺术交流

-

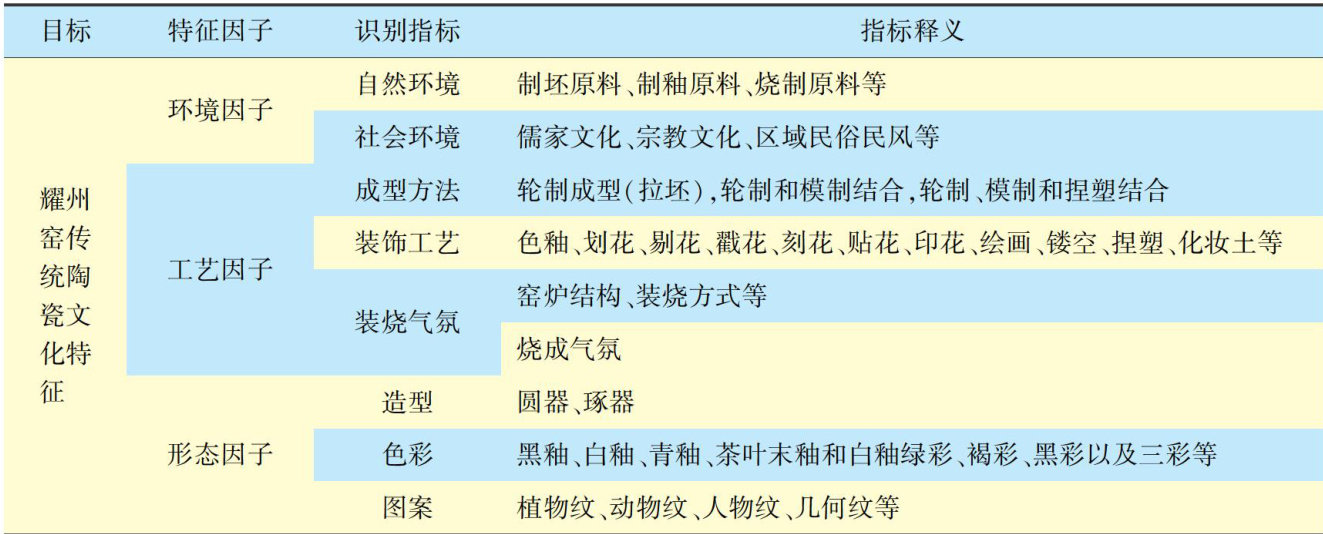

艺术与设计 | 耀州窑传统陶瓷文化特征识别与基因提取

艺术与设计 | 耀州窑传统陶瓷文化特征识别与基因提取

-

艺术与设计 | 陶瓷与书法的共生流变:从历史书写到当代创新

艺术与设计 | 陶瓷与书法的共生流变:从历史书写到当代创新

-

历史与考古 | 钧瓷文化圈:历史演化和理论反思

历史与考古 | 钧瓷文化圈:历史演化和理论反思

-

历史与考古 | 近代报刊文献视野下的博山玻璃实业改良历程

历史与考古 | 近代报刊文献视野下的博山玻璃实业改良历程

-

历史与考古 | 民国以降景德镇陶瓷雕塑技艺传承中的丰城人

历史与考古 | 民国以降景德镇陶瓷雕塑技艺传承中的丰城人

登录

登录