目录

快速导航-

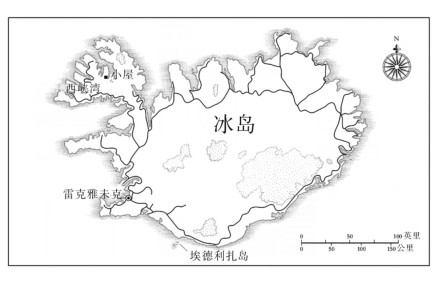

长篇小说 | 冰岛禁地

长篇小说 | 冰岛禁地

-

短篇小说 | 卖家的懊悔

短篇小说 | 卖家的懊悔

“您好,我是希特尔。您今天有兴趣换一换神灵吗?”希特尔站在半开的门前问,里面只露出一张愁容满面的女性脸孔。 “什么?为什么?” “您考虑过更换宗教信仰会有怎样的价值吗?” “没有,我到底为什么要换?”女人大声问,同时打开房门,让希特尔能够看见她点头示意身后的石质圣坛。 门重重地摔上,距离希特尔的脸仅有几英寸之遥。他甚至没有眨眼。挨家挨户推销,你得早点习惯这种事儿。 哭过多次以后,终究会习

-

短篇小说 | 当大坝决堤

短篇小说 | 当大坝决堤

飓风卡特里娜登陆,淹没杰斐逊教区和圣贝尔纳教区的大坝,冲破了第十七街运河、伦敦大道运河和工业运河的大堤,新奥尔良泛滥成灾。灾难发生五天前,警探约翰·雷文·博趁休假开始,把房船送进了干船坞。风暴过境五天后,博坐在平底小船里,旁边是他的“伤心丽莎号”。飓风将房船从干船坞上掀起,卡在了两个巨大的船棚残骸和船舶修理厂的空骨架之间。这家修理厂是乔·鲍滕开的,为“伤心丽莎号”挡住了狂风,现在它正漂在两米多深的

-

短篇小说 | 废料

短篇小说 | 废料

那日傍晚,阿尔贝托出门往市政府安置在他单元楼前的垃圾箱里扔垃圾时,惊讶地发现有机垃圾箱旁有一口棺材。 “当然啦,”他忖度,“这很合理。里面的东西肯定是有机物。” 他想象着那个人犹豫不决的样子——经过深思熟虑,最终把它放在了绿色垃圾箱的脚下,交给清运人员处理。他们才是城市卫生方面的技术专家,普通公民不必了解这些。 他记得自己在垃圾分类时不知道多少次一头雾水,因为一次性物品的材质通常都不是黑白分

-

短篇小说 | 神枪手

短篇小说 | 神枪手

芭芭拉把手停在门把上,理了理思路。有时,她可以从看病患的第一眼辨别出一些东西,而有时,她也很容易将自己先入为主的观念投射到病患身上。这里说的“病患”,并不是指芭芭拉真的要接诊病人,毕竟病人一般需要约见医生多次。她在这里打交道的大多是嫌疑犯和他们被指控加害了的受害者。有些奇怪的是,警员倒更像是真正的病人。这么说吧,要是她在这里工作上几年,他们可能真会变成她的病人。 她打开候诊室的门。他坐在离门最远

-

短篇小说 | 一起来看落日吧

短篇小说 | 一起来看落日吧

她不慌不忙地爬上曲折的斜坡,房舍渐趋稀少。简陋的房屋不规整地散落在荒凉的土地上。在未铺人行道的路上,随处覆盖着匍匐而生的灌木,几个孩子围成圈子玩耍。在傍晚的寂静里,微弱的童谣声是唯一的生机。 他靠在一棵树上等她,瘦而颀长的身子包裹着海蓝色的宽大外衣,头发长而凌乱,一副快活的学生气。“我亲爱的拉克儿。” 她严肃地望向他,又看了看自己的鞋子。“你看,都是泥。也就只有你想得出在这种地方见面。这是什么

-

短篇小说 | 雨夜惊魂

短篇小说 | 雨夜惊魂

天雨如注,开车的感觉犹如穿越厚厚的水幕。他稍稍松开油门。夜色深沉,又逢风狂雨骤,务必要当心,千万别发生事故,车别出故障。暴风雨之夜,人只想窝在家里。雨刮器 “刺啦刺啦”地反复摩擦挡风玻璃,令人昏昏欲睡。他透过前灯微弱的光晕凝视前方。雨打汽车,听起来犹如白噪声,不由得使他想起希区柯克电影开篇的场景。 透过瓢泼暴雨,他注意到路边有人影晃动。 那人穿一件绿色派克大衣,伸出拇指,作搭车手势。今宵如是,

-

短篇小说 | 重拾往日嗜好

短篇小说 | 重拾往日嗜好

早上好。不管是谁在看这篇小说,我都希望他或她这一天过得愉快。我呢,过得不怎么样,最近我的感觉一直不太好。但是,不管健康状况是好是坏,一辈子总有这么一天,人不得不做个总结——这就是眼下我在做的事情。 我想我应该首先来个自我介绍。我一直是个充满爱意的丈夫、慈爱温厚的父亲,可无论是作为丈夫还是作为父亲,我的挚爱都过早地离我而去。目前我并不想就我人生的这个方面展开叙述。如果你真的感兴趣,希望完整了解我的

登录

登录