- 全部分类/

- 生活艺术/

- 西北农林科技大学学报(社会科学版)

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

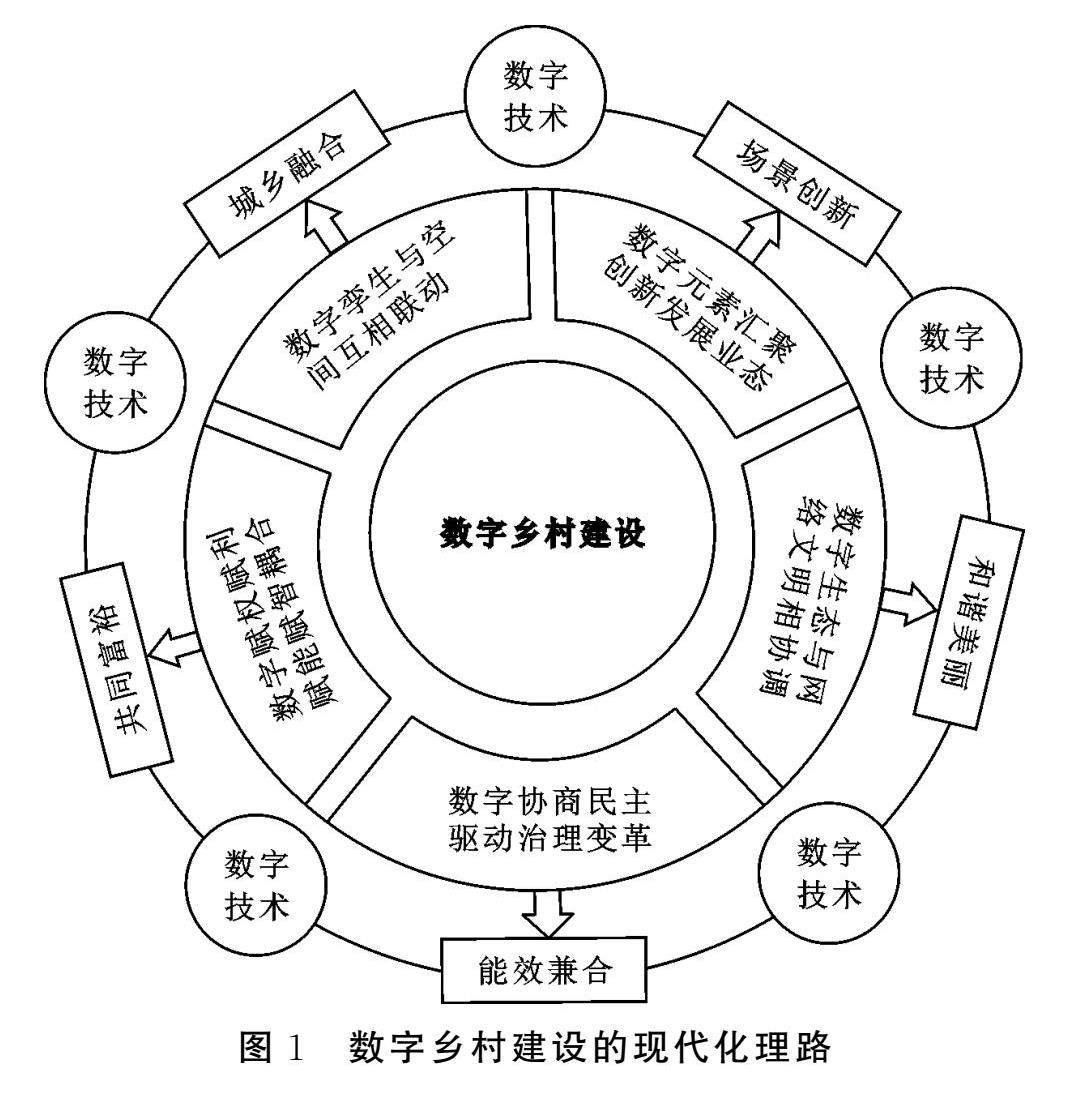

“三农”问题研究 | 迈向中国式现代化的数字乡村建设:内在理路与转型路径

“三农”问题研究 | 迈向中国式现代化的数字乡村建设:内在理路与转型路径

-

“三农”问题研究 | 塑造数字新农人:农民数字化转型的驱动逻辑

“三农”问题研究 | 塑造数字新农人:农民数字化转型的驱动逻辑

-

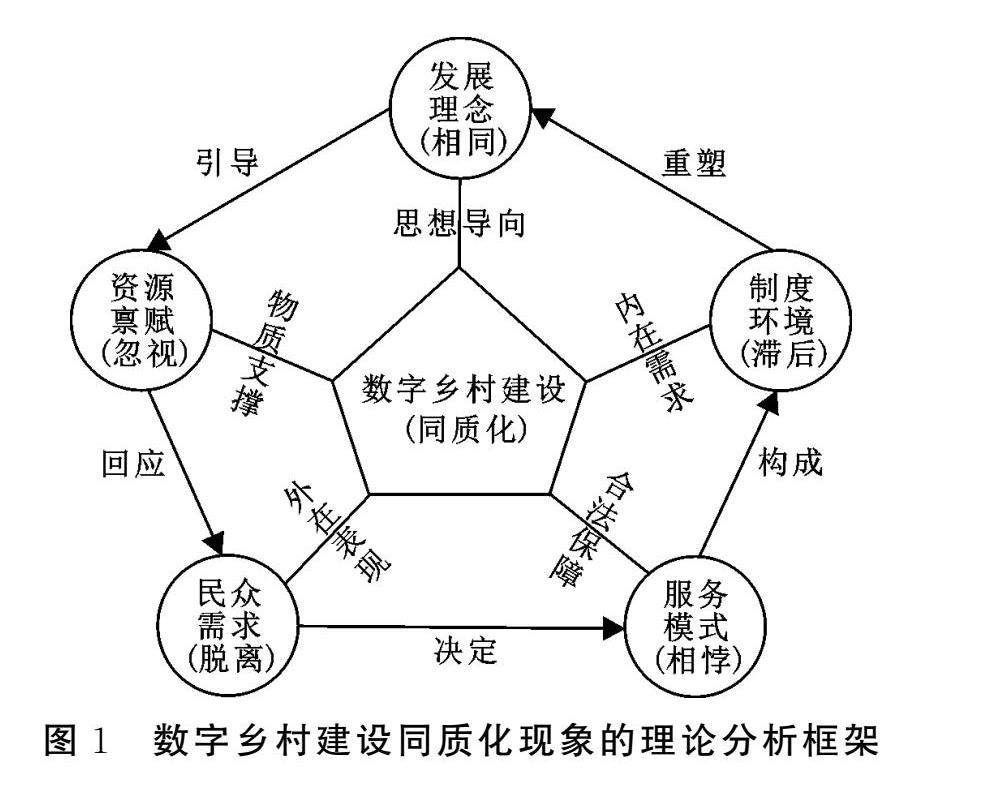

“三农”问题研究 | 数字乡村建设同质化的诱发机理与优化路径

“三农”问题研究 | 数字乡村建设同质化的诱发机理与优化路径

-

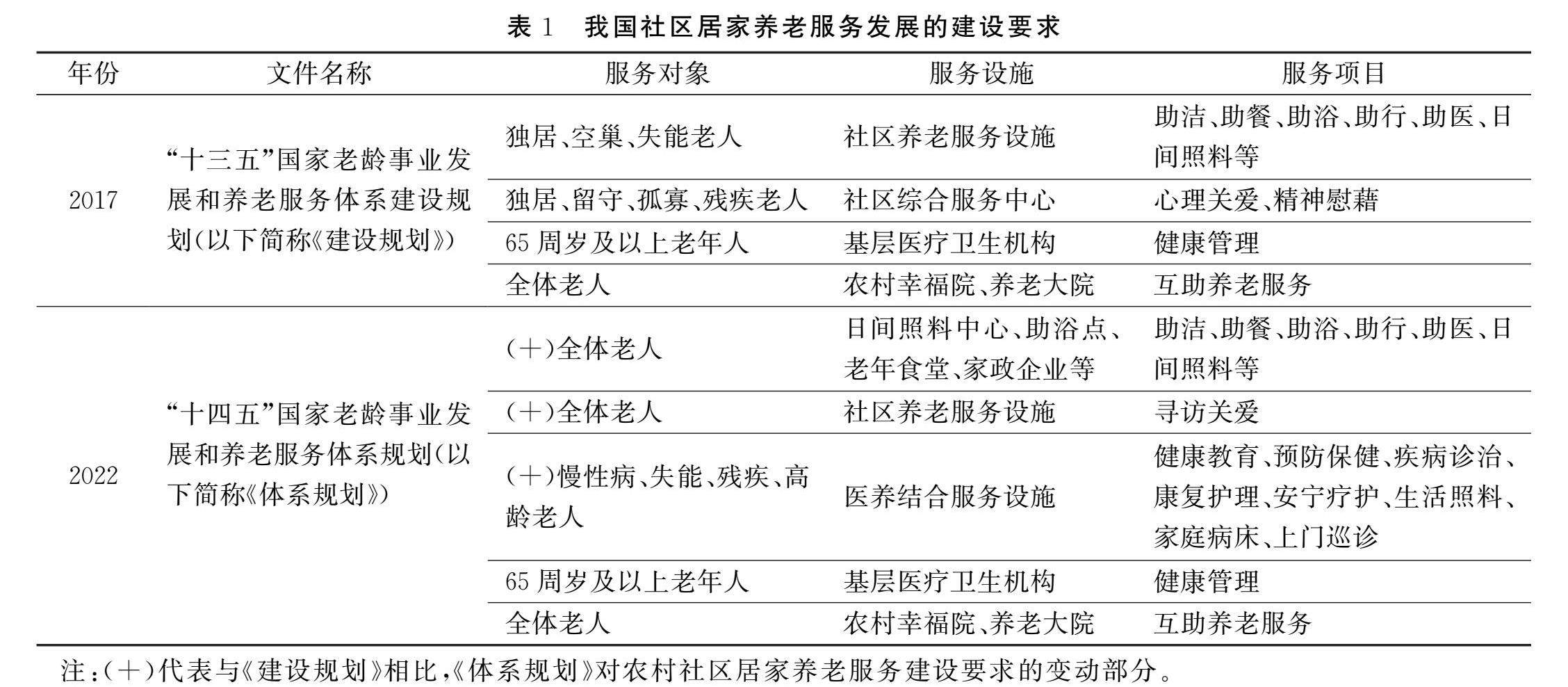

“三农”问题研究 | 农村社区居家养老:设施覆盖与服务享受

“三农”问题研究 | 农村社区居家养老:设施覆盖与服务享受

-

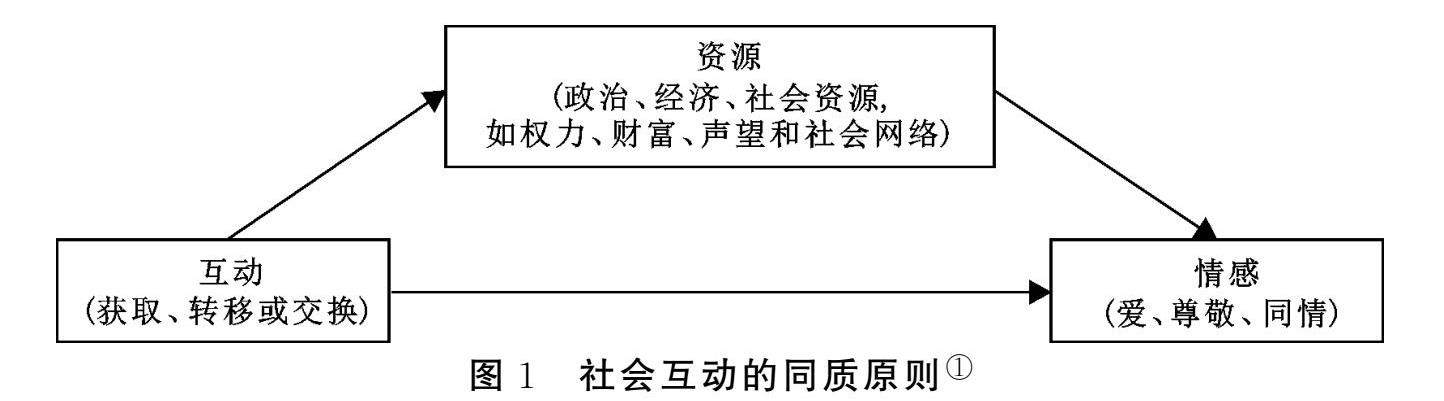

“三农”问题研究 | 城镇化进程中农村养老社会资本获取机制与政策支持

“三农”问题研究 | 城镇化进程中农村养老社会资本获取机制与政策支持

-

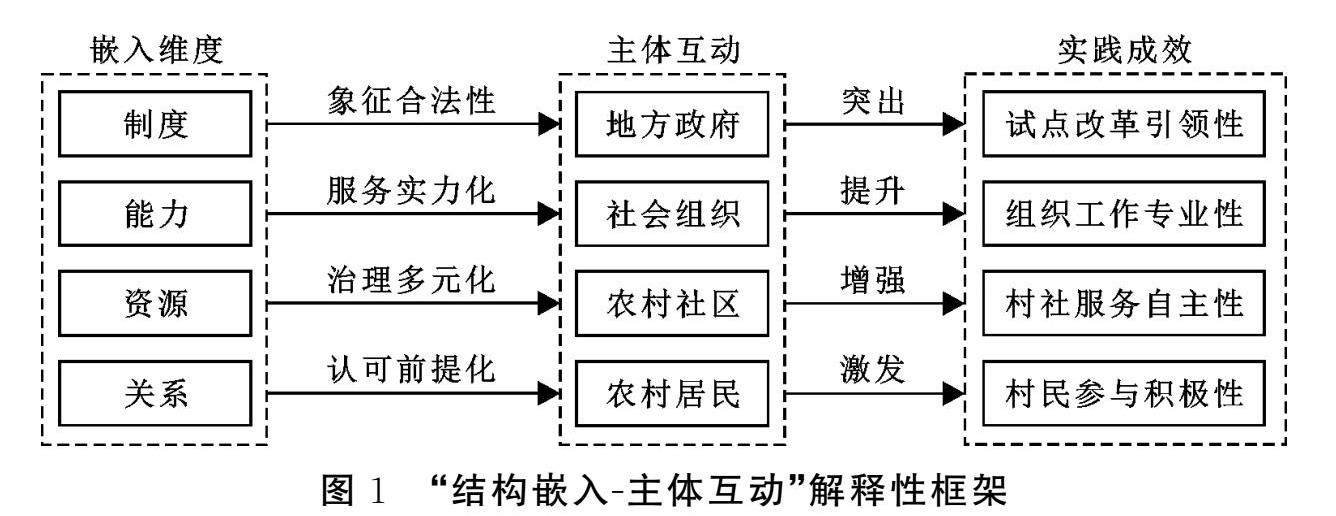

“三农”问题研究 | 社会组织如何嵌入农村居家养老服务?

“三农”问题研究 | 社会组织如何嵌入农村居家养老服务?

-

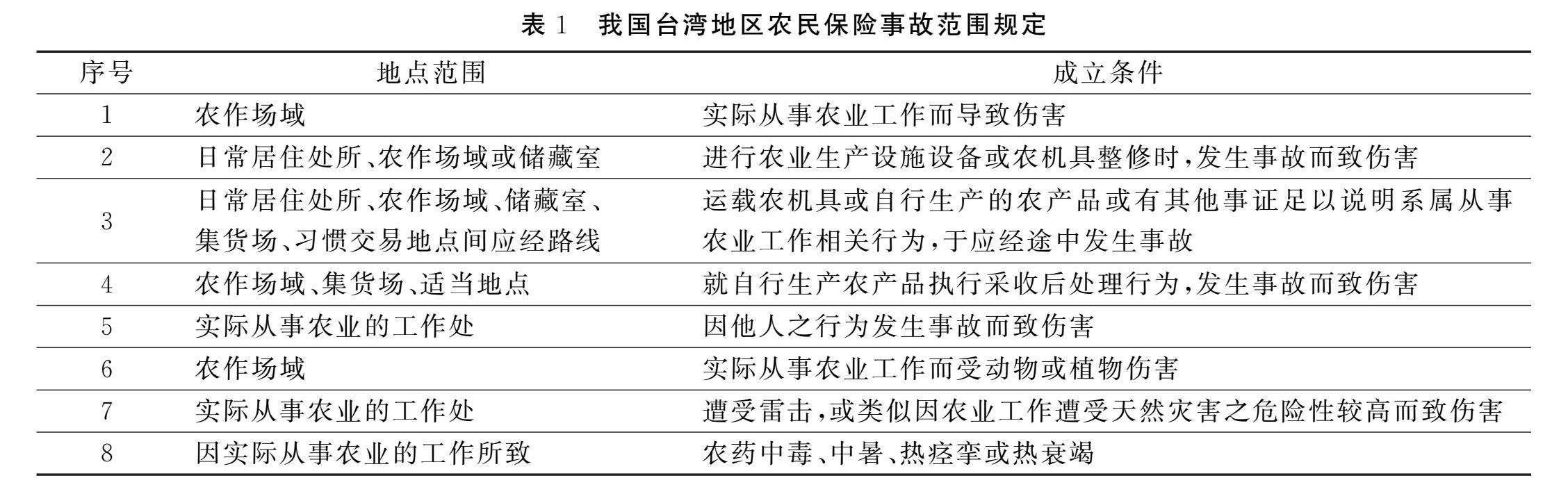

“三农”问题研究 | 新型职业农民工伤保险制度构建

“三农”问题研究 | 新型职业农民工伤保险制度构建

-

“三农”问题研究 | 以铸牢中华民族共同体意识促进农民精神生活共同富裕

“三农”问题研究 | 以铸牢中华民族共同体意识促进农民精神生活共同富裕

-

“三农”问题研究 | 数智技术赋能农民精神生活共同富裕

“三农”问题研究 | 数智技术赋能农民精神生活共同富裕

-

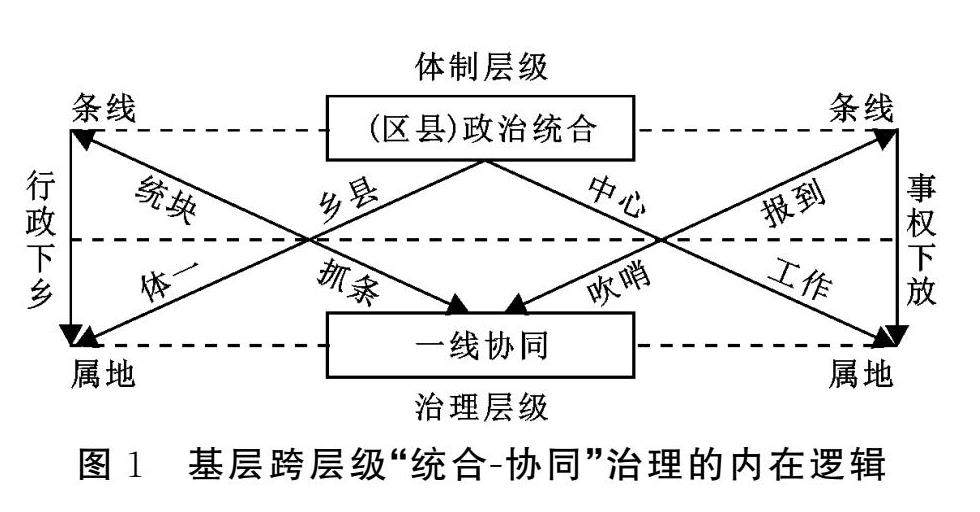

“三农”问题研究 | 层级协同与重心适配:基层治理体系现代化的路径差异

“三农”问题研究 | 层级协同与重心适配:基层治理体系现代化的路径差异

-

“三农”问题研究 | 新乡贤嵌入乡村治理:困境、成因及纾解

“三农”问题研究 | 新乡贤嵌入乡村治理:困境、成因及纾解

-

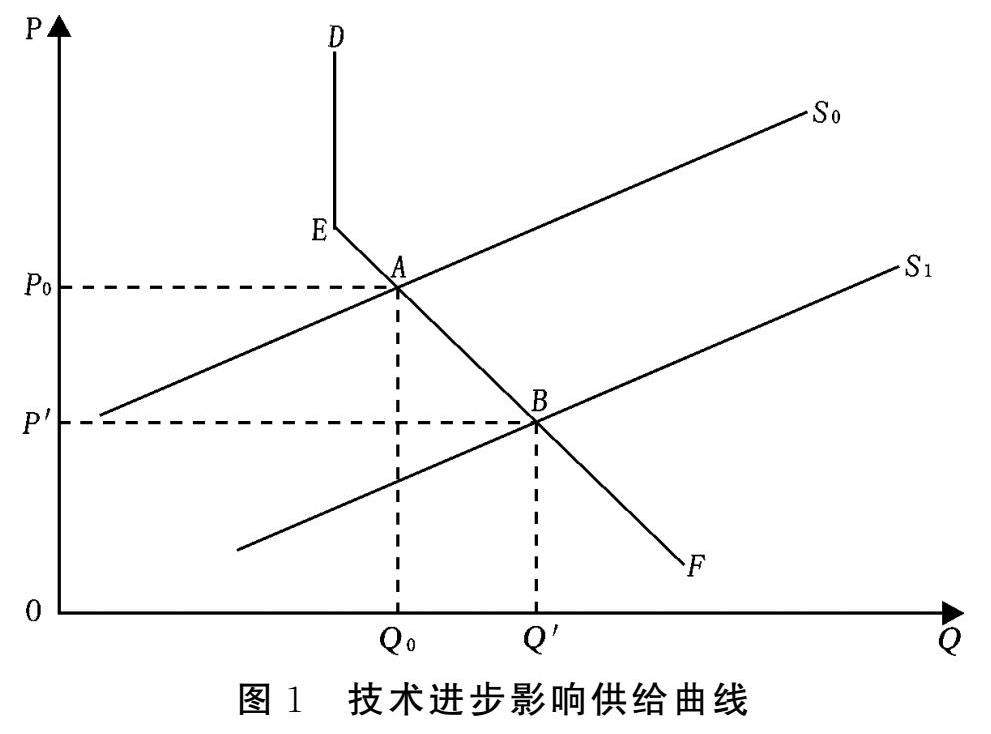

农业经济 | “一致性”效应还是“跷跷板”效应

农业经济 | “一致性”效应还是“跷跷板”效应

-

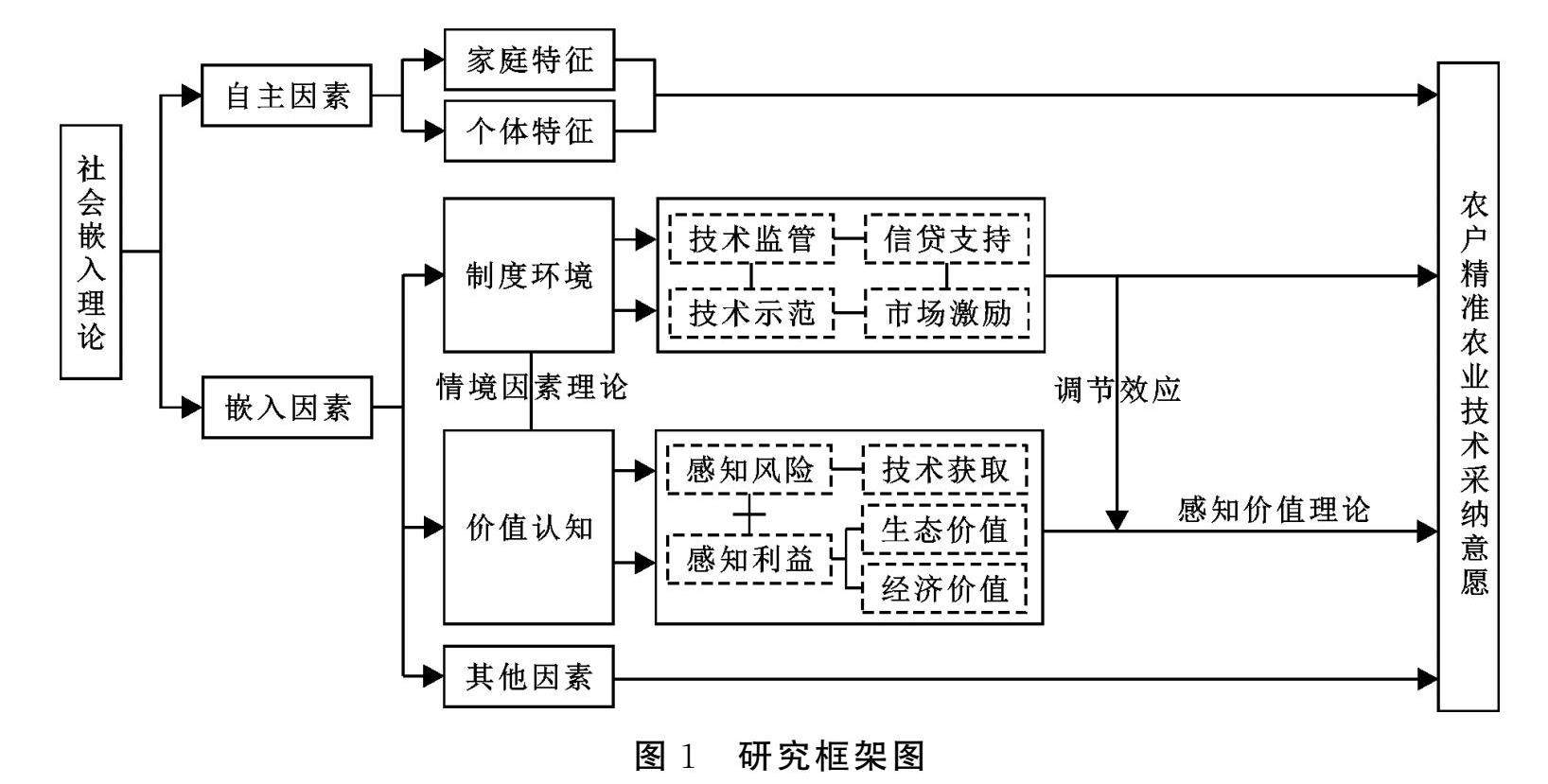

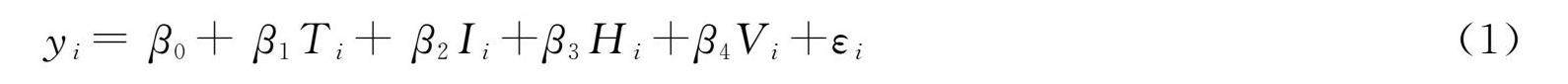

农业经济 | 制度环境、价值认知与精准农业技术采纳

农业经济 | 制度环境、价值认知与精准农业技术采纳

-

农业经济 | 技能培训对农村家庭非农收入的影响

农业经济 | 技能培训对农村家庭非农收入的影响

-

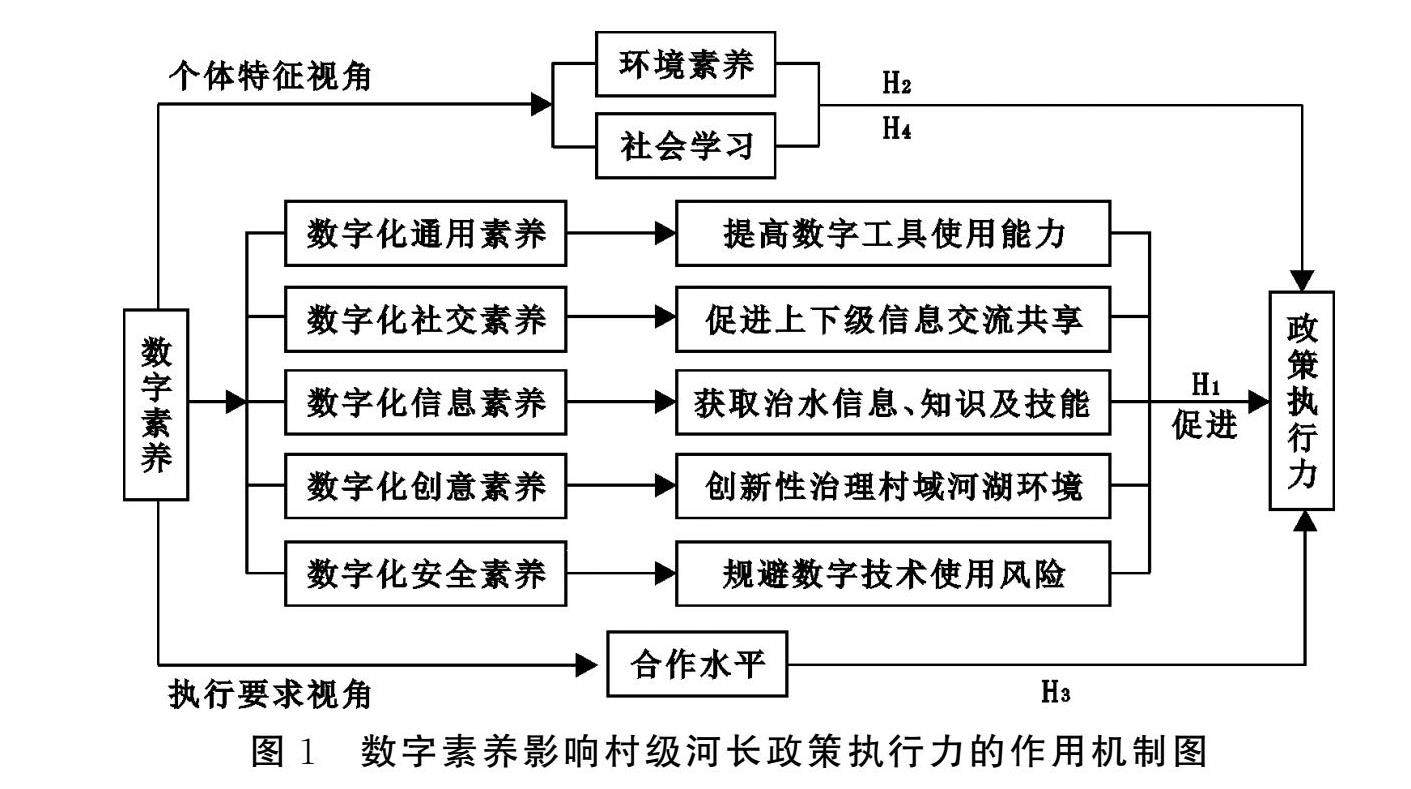

农业经济 | 数字素养对村级河长政策执行力的影响

农业经济 | 数字素养对村级河长政策执行力的影响

-

历史文化 | 农业意识与文明形成方式的演进

历史文化 | 农业意识与文明形成方式的演进

登录

登录