目录

快速导航-

新闻与传播研究 | 技术社会身份与公私界限的平衡:安全通信设备发展历程的社会性回顾

新闻与传播研究 | 技术社会身份与公私界限的平衡:安全通信设备发展历程的社会性回顾

-

新闻与传播研究 | 看见“地方”:非遗媒介化实践与地方关系的重塑

新闻与传播研究 | 看见“地方”:非遗媒介化实践与地方关系的重塑

-

新闻与传播研究 | 我国人工智能治理研究需要范式创新

新闻与传播研究 | 我国人工智能治理研究需要范式创新

-

本期关注 | “何必以蓍龟”:作为媒介的甲骨文及其传播功能考

本期关注 | “何必以蓍龟”:作为媒介的甲骨文及其传播功能考

-

本期关注 | 中国传统文化新闻报道叙事创新研究

本期关注 | 中国传统文化新闻报道叙事创新研究

-

本期关注 | 数智时代中华优秀传统文化“双创”实践及思考

本期关注 | 数智时代中华优秀传统文化“双创”实践及思考

-

新媒体研究 | 助手还是对手?Sora在融合出版行业的机遇、挑战和反思

新媒体研究 | 助手还是对手?Sora在融合出版行业的机遇、挑战和反思

-

新媒体研究 | “制造围观”:网络视频平台的剧场化

新媒体研究 | “制造围观”:网络视频平台的剧场化

-

文化传播研究 | Sora驱动的黄河文化传播:特征、风险与应对

文化传播研究 | Sora驱动的黄河文化传播:特征、风险与应对

-

文化传播研究 | 乡村古戏台的文化传播功能初探

文化传播研究 | 乡村古戏台的文化传播功能初探

-

文化传播研究 | 传统美学视角下网络古装微短剧的审美特征

文化传播研究 | 传统美学视角下网络古装微短剧的审美特征

-

文化传播研究 | 想象力消费视角下的中国式科幻剧叙事创新与价值传播

文化传播研究 | 想象力消费视角下的中国式科幻剧叙事创新与价值传播

-

国际传播研究 | 人工智能时代宋瓷的国际传播新机遇与新挑战

国际传播研究 | 人工智能时代宋瓷的国际传播新机遇与新挑战

-

国际传播研究 | “一带一路”背景下新主流电影周边传播的话语体系建构研究

国际传播研究 | “一带一路”背景下新主流电影周边传播的话语体系建构研究

-

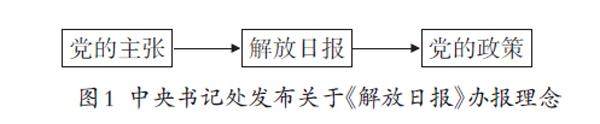

新闻传播史研究 | 建设“党的整体形象”

新闻传播史研究 | 建设“党的整体形象”

-

新闻传播史研究 | 新中国成立初期党报英模典型报道实践与启示

新闻传播史研究 | 新中国成立初期党报英模典型报道实践与启示

-

传媒与法治 | 共情·共鸣·共识:法治价值观的传播逻辑

传媒与法治 | 共情·共鸣·共识:法治价值观的传播逻辑

-

应用新闻研究 | 构建“大时政”报道格局 提升党报核心竞争力

应用新闻研究 | 构建“大时政”报道格局 提升党报核心竞争力

-

应用新闻研究 | 电视节目主持人复合式身份的形象规制与呈现检视

应用新闻研究 | 电视节目主持人复合式身份的形象规制与呈现检视

-

应用新闻研究 | 用图片报道讲好新时代志愿者精神

应用新闻研究 | 用图片报道讲好新时代志愿者精神

-

应用新闻研究 | 期待视野与“人本主义”建构

应用新闻研究 | 期待视野与“人本主义”建构

-

应用新闻研究 | 融媒体时代短视频中的中国国际形象建构与传播

应用新闻研究 | 融媒体时代短视频中的中国国际形象建构与传播

-

应用新闻研究 | 新闻短视频中的沉浸式报道方法探析

应用新闻研究 | 新闻短视频中的沉浸式报道方法探析

-

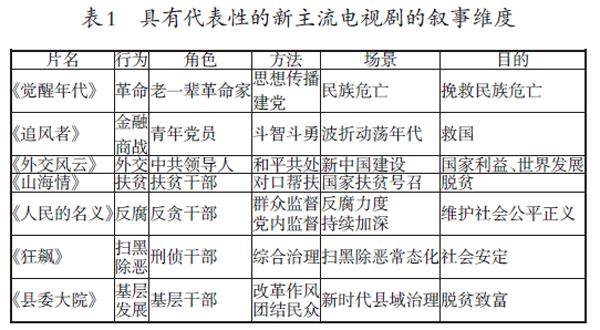

博士后论坛 | 新主流电视剧对中国共产党形象的建构

博士后论坛 | 新主流电视剧对中国共产党形象的建构

登录

登录